Accordo di collaborazione tra Città di Torino e Politecnico di Torino

Studi e ricerche di comune interesse per sistemi caratterizzanti il tessuto urbano

I “Molassi”, ex mulini della città, già mulini Dora

| Categoria | Industriale |

| Circoscrizione | 7 |

| Quartiere | Aurora |

| 1. Codifica complesso |

|---|

| Scheda | 161 |

| ID Edificio | IN_161 |

| Collegamento a scheda | IN_149, IN_150, IN_157 |

| 2. Ubicazione |

|---|

| Indirizzo | Via Andrea Pisano, 8A; Corso XI febbraio |

| Foglio PRGC | 9A |

| Foglio | 1217 |

| Particella | 249, 250 |

| Cinta daziaria | All'interno della I cinta daziaria |

| 3. Periodizzazione |

|---|

| Fondazione impianto attuale | 1886 (riedificazione dell’edificio della terza partita a cinque piani con struttura in ghisa e ciclo produttivo verticale "all'americana") |

| Indicazioni specifiche | Il complesso dei Molassi rappresenta un raro esempio di continuità insediativa e funzionale lungo un arco temporale di oltre sette secoli,

documentato a partire dal XIV secolo ma del quale si conservano testimonianze fin dall’XI secolo, quando le fonti attestano l’uso delle acque della Dora per attività molitorie a

carattere ecclesiastico e feudale.

Il primo nucleo certo dei molini, denominati «extra portam Palacii apud Duria», compare nelle fonti della metà del Trecento, collocato in corrispondenza di un dislivello naturale che facilitava lo sfruttamento dell’acqua. Dal carattere strategico e dalla posizione nevralgica del complesso ne consegue una crescente importanza economica e infrastrutturale, che motiva i successivi ampliamenti e trasformazioni. Nel corso del Quattrocento, i mulini passano sotto il controllo della municipalità torinese e mantengono la propria collocazione storica nonostante la possibilità concessa di ricollocarli altrove. Questa scelta conferma l’efficacia della localizzazione iniziale corroborata dalla presenza di un sistema idraulico consolidato. Durante il Cinquecento e Seicento, i Molassi sono oggetto di razionalizzazioni progressive, con interventi edilizi che introducono materiali più duraturi e una migliore organizzazione spaziale e produttiva, culminando nella costruzione di nuove «partite» (insiemi di ruote) e magazzini. Tra il 1754 e il 1774 si susseguono progetti (Bussi, Tavigliano, Dellala di Beinasco) che mirano non solo all’efficienza produttiva, ma anche a un ordinamento razionale degli spazi e dei flussi, in linea con i principi funzionalisti dell’epoca protoindustriale. La privatizzazione del 1883 e la successiva trasformazione industriale del 1886 su cinque piani segnano la conversione alla tecnologia molitoria anglo-americana a ciclo verticale e turbine ad alta potenza, abbandonando definitivamente la tipologia a ruota orizzontale, che doveva apparire ormai obsoleta. Dal secondo dopoguerra, diversi fattori - l’espansione urbana, l’obsolescenza impiantistica e il cambio di destinazione d’uso dell’area - contribuiscono alla dismissione dei mulini nei primi anni ’60: segnando la conclusione del ciclo storico dei Molassi come opificio produttivo, pur riecheggiando la voce, nel tessuto urbano, di edifici superstiti, assetti viari e toponimi che ne custodiscono gelosamente la memoria. |

| Data primo impianto | ca. metà XIV secolo (prime attestazioni documentarie dei mulini «extra portam Palacii apud Duria») |

| 4. Denominazione |

|---|

| Attuale | I “Molassi” |

| Storica | Molendina extra portam Palacii apud Duria; Molini di Dora; Molassi |

| 5. Cronologia delle proprietà |

|---|

| Demanio civile | 2 | Comune | |

| Demanio militare | Ente ecclesiastico | ||

| Regione | 1, 3 | Privato | |

| Provincia | 4 | Altri enti |

| Indicazioni specifiche |

| Ca. 1300–1475: Principi d’Acaia - nobiliare; privato

1475-1883: Comune di Torino - Comune 1883-1960: Società Anonima Molini Dora / poi Società Immobiliare Molini Dora - privato dal 1960: parziale acquisizione da parte del Comune (per via Pisano, ecc.) - misto |

| 6. Cronologia delle destinazioni d'uso |

|---|

| Residenziale | Pertinenza rurale | ||

| Rurale | 3 | Uffici e servizi pubblici | |

| Culto | Uffici e servizi privati | ||

| Commerciale | 1, 2 | Industriale/Artigianale |

| ✖ | Accessibilità al pubblico |

| Indicazioni specifiche |

| Ca. 1300_1883: macinazione cereali con energia idraulica – mulini pubblici - industriale/artigianale

1883-1960: produzione farine con ciclo industriale verticale (mulini “all’americana”) - industriale/artigianale 1960-inizio anni ’60: progressiva dismissione e cessazione attività - in disuso Seconda metà ’900: demolizioni parziali, area destinata a edilizia residenziale - transizione Fine ’900-oggi: restauro funzionale di porzioni superstiti per finalità culturali/urbane - uffici e servizi pubblici |

| 7. Riconoscibilità logiche insediative |

|---|

| ✖ | Riconoscibilità del nucleo originario |

| ✖ | Presenza di stratificazioni successive/demolizioni/lacune rispetto al nucleo originario |

| Indicazioni specifiche |

| Il nucleo medievale è stato progressivamente trasformato e in parte demolito, ma la conformazione idraulica (bealera, posizione rispetto alla Dora) è ancora parzialmente leggibile nella viabilità e nel vicolo Canale dei Molassi. |

| 8. Elementi di connessione con il territorio circostante |

|---|

| ✖ | Relazioni con il sistema viario | ✖ | Relazioni con il sistema idrico |

| Relazioni con il sistema ferroviario | ✖ | Fronti in relazione con il contesto urbano |

| Indicazioni specifiche |

| Il complesso ha avuto una funzione strategica per l’approvvigionamento della città (pane, farina) e si collocava all’intersezione fra zona produttiva e area urbana in espansione. L’interruzione del canale negli anni ’60 ha segnato la definitiva perdita della relazione funzionale con il sistema idrico, ma rimane viva la memoria toponomastica e urbanistica (es. Vicolo Canale dei Molassi). |

| 9. Vincoli e prescrizioni |

|---|

| ✖ | P.R.G. | Soprintendenza | |

| P.P.R. | Altre tutele |

| 10. Norme urbanistico edilizie di attuazione |

|---|

| Inclusione nelle aree ZUT/ATS |

| Indicazioni specifiche |

| 11. Descrizione e considerazioni (cronologie, comparazioni, riferimenti) |

|---|

| 23 ottobre 1010: il vescovo Gesone dona al monastero di San Solutore la metà di un mulino da cereali e una roggia con alveo e ripe,

situati presso la basilica di San Secondo, a nord della Dora. Questo documento rappresenta una delle più antiche attestazioni dell'uso delle acque della Dora per scopi molitori;

1047: l'imperatore Enrico III conferma i possedimenti e i privilegi dei canonici di San Salvatore, includendo «omnem decimam tam intram quam foris eius civitatis cum molendinis et piscationibus in ipso fluvio Turia», ovvero tutte le decime raccolte all'interno e all'esterno della città, insieme ai mulini e ai diritti di pesca nel fiume Dora; 26 novembre 1116: il prevosto della canonica di San Salvatore riceve conferma dei diritti sui mulini e sulle acque della Dora, consolidando ulteriormente l'importanza dei mulini nella vita economica e sociale della città; 1290: la contabilità ducale inizia a registrare le spese di gestione e manutenzione degli impianti idraulici, tra cui i mulini, indicando una strutturazione amministrativa delle attività molitorie; Ca. metà XIV secolo: prime attestazioni documentarie della presenza di mulini «extra portam Palacii apud Duria», ovvero fuori Porta Palazzo, presso il fiume Dora. Si tratta del nucleo originario degli opifici molitori che daranno origine al complesso dei Molassi; 1380: ricostruzione del muro «a parte aque» del mulino «citra bealeriam» (di qua dalla bealera) con l'impiego di 2.700 mattoni, segnalando già un uso consistente di materiali durevoli verso le canalizzazioni; Inizio XV secolo: le fonti citano due impianti distinti ai lati della bealera: il «molendinum citra bealeriam» con quattro ruote e il «molendinum ultra aquam» con tre ruote, collegati da un ponte ligneo. È la prima chiara testimonianza dell’esistenza dei due nuclei molitori; 1475: i mulini, precedentemente appartenenti ai principi d’Acaia, passano alla proprietà della comunità torinese, segnando un momento cruciale nella loro storia gestionale. Nonostante la facoltà di spostamento concessa alla città, gli impianti restano nella sede tradizionale; 1507: descrizione dettagliata dei mulini, entrambi già murati e coperti da tegole. Anche il battitore da canapa e la «domus amolerie» sono in parte murati, segno di un avanzamento nella solidità delle strutture; 1515: un inventario conferma la presenza di sette ruote nel mulino «verso la città» e quattro in quello «oltre la bealera». Si documentano anche spazi abitativi per i molinari e ambienti accessori, compresa la «domus molture»; Fine XVI - inizi XVII secolo: i progetti di Vitozzo Vitozzi rappresentano per la prima volta l’assetto planimetrico dei mulini, mostrando i due corpi principali distinti e l’organizzazione interna del complesso; 1640: durante l’assedio di Torino, i mulini vengono distrutti dagli assedianti nonostante le difese approntate dalla comunità. Tuttavia, il consiglio comunale ne ordina la ricostruzione pochi mesi dopo; 1649: «un dotto straniero» osserva con stupore l’efficienza dei mulini torinesi, rilevando la presenza di dodici ruote idrauliche per la macinazione del grano, come prima dell’assedio; 1679-1681: si avvia una razionalizzazione funzionale del complesso. Viene costruita la terza partita dei mulini con sei nuove ruote. A essa si aggiunge un grande magazzino per 5.000 sacchi di grano; 1718: l’architetto Plantery redige un progetto per l’ingrandimento dell’ufficio della molitura, segnando un primo segnale della partecipazione di professionisti architetti nell’organizzazione degli spazi produttivi; 1754: l’ingegnere Francesco Antonio Bussi elabora i disegni per rifare i canali in muratura. La direzione dei lavori è affidata al conte di Tavigliano, che propone un modello ispirato ai mulini in pietra di S. Siro (Lomellina); 1762: inizio della ricostruzione della seconda partita dei mulini, diretta dal machinista Mattei. Viene installata una nuova ruota «a davanoira». Il progetto ricalca il disegno di Bussi del 1754; 1763-1767: nuovo slancio edilizio con la costruzione della quarta partita (3 ruote) e la completa riedificazione delle strutture della prima e terza partita, insieme al magazzino dei grani e abitazioni dei molinari. Gli edifici vengono razionalizzati anche nella distribuzione interna; 1774: l’architetto Francesco Valeriano Dellala di Beinasco elabora un «un generale tippo» per l’intero complesso, con criteri funzionali e razionali, prevedendo ampliamenti futuri e nuove sopraelevazioni per ospitare i magazzini. Il cortile oltre la bealera viene ripensato secondo principi geometrici regolari; Fine XVIII secolo: conclusione del processo di razionalizzazione del complesso molitorio, ora organizzato con chiarezza funzionale e suddivisione degli spazi per pesatura, macinazione, conservazione dei grani e alloggi del personale; 1800–1802: Ferdinando Bonsignore progetta un complesso di 36 forni pubblici ai molini di Dora, parte di un progetto cittadino per garantire la distribuzione del pane. Vengono realizzati 19 forni e un porticato perimetrale; 1814: la planimetria di Gioachino Butturini documenta lo stato del complesso con i forni pubblici, l’ampliamento edilizio e la cappella dei Molassi (non ancora realizzata); 1815: progetto della nuova cappella dei Molassi, affidato all’architetto Lorenzo Lombardi. L’edificio, di linguaggio neoclassico, presenta riferimenti al Pantheon ed è integrato nella cortina muraria laterale; 1845: i disegni allegati ai testimoniali di stato confermano la piena stabilità architettonica del complesso, ormai consolidato nel suo assetto morfologico settecentesco; 1886: costruzione di un nuovo edificio industriale a cinque piani nel sito della terza partita, con struttura in ghisa e impianto verticale. Si tratta dell’ultimo importante intervento, espressione dell’architettura industriale ottocentesca e dell’avvento della gestione privata dei mulini; Aste del 1850, 1858, 1872, 1882: il Comune di Torino tenta senza successo di vendere i Molassi, ormai ritenuti obsoleti a causa della fine del monopolio molitorio comunale e dell’introduzione dei moderni impianti a rulli. Le aste pubbliche vanno tutte deserte per mancanza di acquirenti; 1883: dopo numerosi tentativi falliti, i Molassi vengono finalmente ceduti con trattativa privata ad Alessandro Ghignone, che li acquisisce in nome proprio e per conto di una società anonima in via di costituzione. L’importo ricavato dalla vendita è di 580.000 lire. L’impianto include 6.704 m2 di fabbricati e siti, 42 palmenti e 18 motori idraulici. Il lotto separato dei forni copre altri 4.916 m2; 1886: sotto la gestione della neonata Società Anonima Molini Dora, inizia la radicale trasformazione tecnologica del complesso: viene demolito l’edificio della terza partita e ricostruito su cinque piani fuori terra per accogliere i nuovi mulini verticali di tipo anglo-americano, che sfruttano il ciclo completo di lavorazione “all’americana”. Vengono installate turbine più potenti al posto delle vecchie ruote idrauliche; Fine Ottocento - prima metà del Novecento: i Molassi, rinnovati e resi più competitivi, continuano a operare come impianto privato per circa ottant'anni. Resistono ai cambiamenti urbanistici della città e rimangono uno degli ultimi stabilimenti a utilizzare il canale della Dora; Anni ’50: inizia l’irreversibile declino dell’impianto: i Molassi appaiono ormai anacronistici, circondati da nuove palazzine residenziali. Le esigenze urbanistiche e abitative del secondo dopoguerra rendono impraticabile ogni progetto di rilancio o riconversione industriale; 1960: la Società Immobiliare Molini Dora, ultimo soggetto giuridico della società di gestione, stipula una convenzione con il Comune di Torino: rinuncia ai diritti di derivazione d’acqua sul canale dei Molassi; riceve un indennizzo di 90 milioni di lire; cede alla città gli alvei interni delle canalizzazioni; consente la realizzazione di via Pisano, prevista sin dal PRG del 1908; Primi anni '60 del Novecento: i Molassi cessano definitivamente l’attività. La loro chiusura pone fine a sette secoli ininterrotti di attività molitoria nello stesso sito. La zona viene destinata a funzione residenziale, cancellando ogni prospettiva di riuso produttivo; Seconda metà del Novecento: molti degli edifici vengono abbattuti per fare posto a nuovi fabbricati abitativi. Tuttavia, alcune porzioni del complesso, considerate di interesse storico e architettonico, vengono salvate e restaurate; 2025: ciò che resta dei Molassi rappresenta un esempio significativo di restauro funzionale, testimonianza di un passato produttivo centrale nella storia urbana torinese. L’antico tracciato del canale è parzialmente conservato nella viabilità odierna, come il vicolo Canale dei Molassi, recuperato con una pavimentazione dal tracciato sinuoso, rimando all’acqua che vi scorreva. |

| 12a. Documentazione cartografica storica |

|---|

|

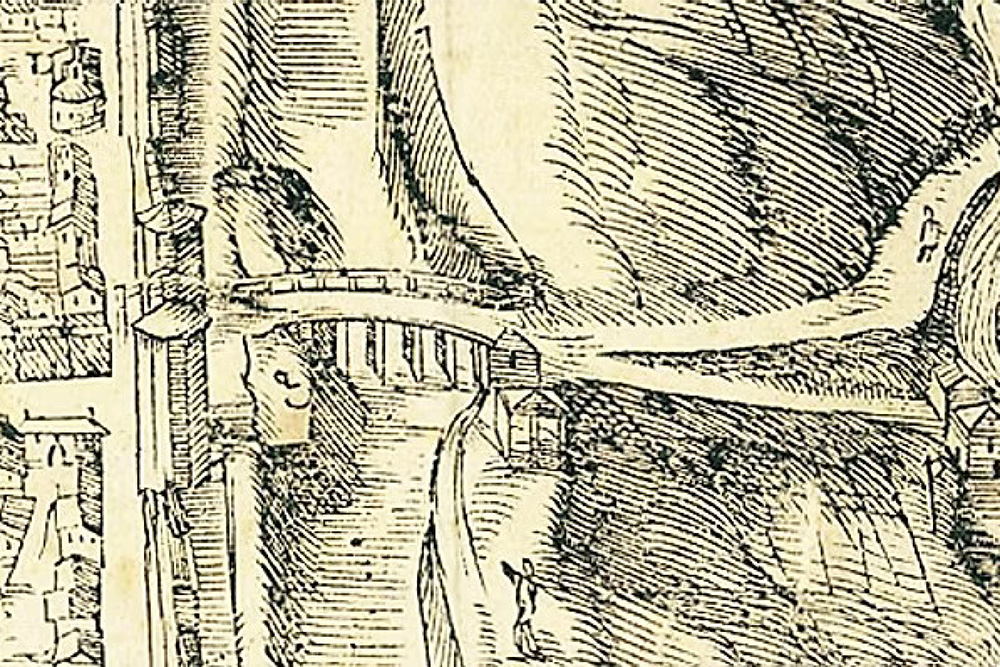

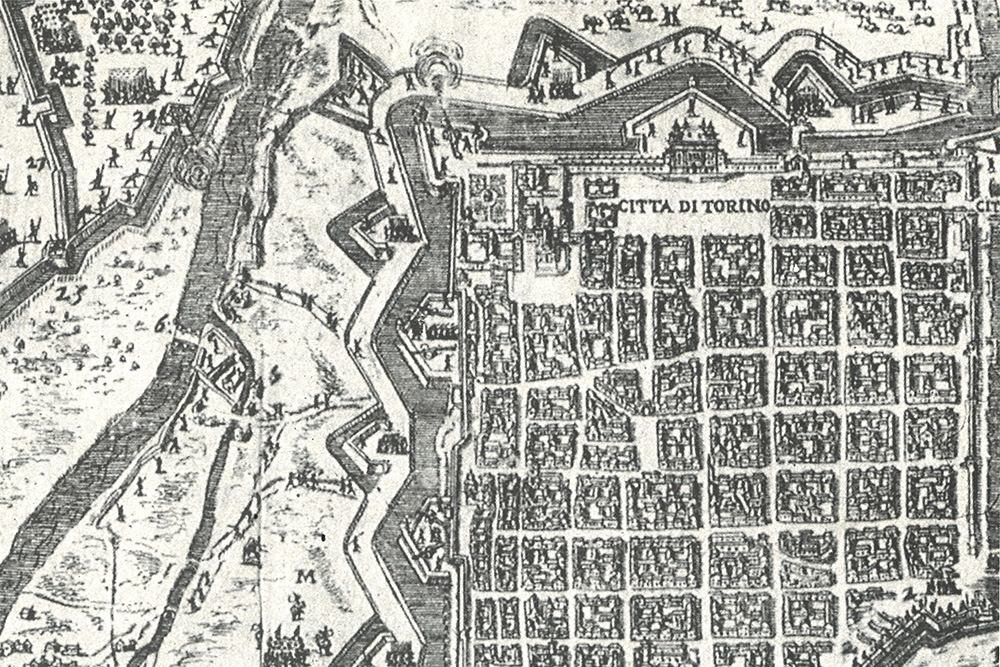

| Giovanni Caracha, Augusta Taurinorum, incisione di Giovanni Criegher, 1572, ASCT, Collezione Simeom, D 1 (particolare). La prima rappresentazione prospettica dei molini di Dora risale al disegno della città di G. Carracha del 1572. I mulini sono la semplice costruzione visibile alla estrema destra del disegno, lambiti dal canale che li alimenta. Si raggiungono dalla strada sulla destra che esce dalla porta Doranea (o Palatina), mentre quella di sinistra conduce verso il Piemonte orientale e la pianura Padana. |

|

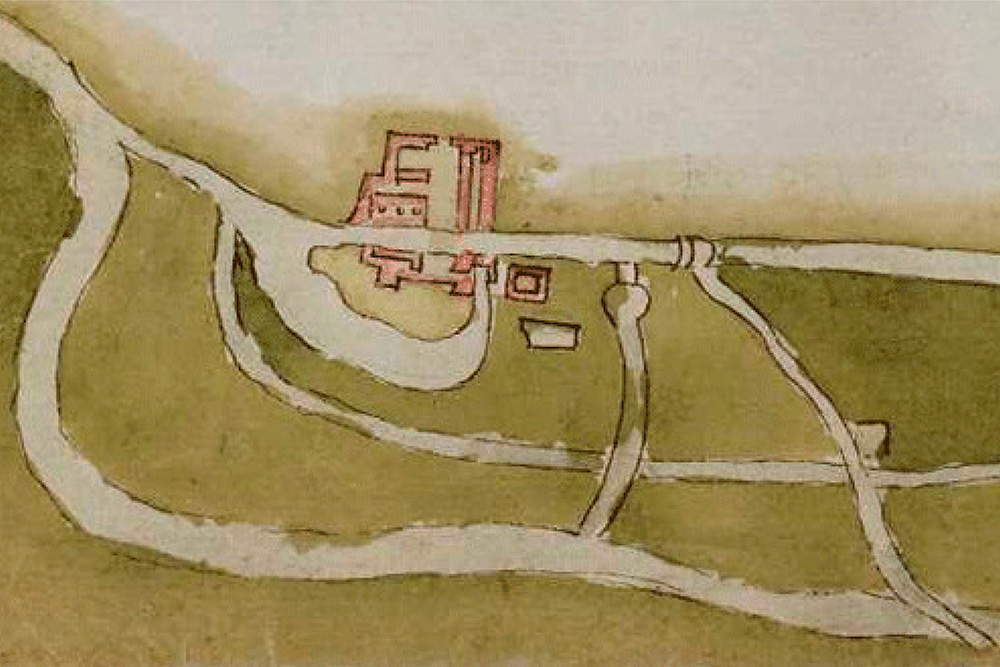

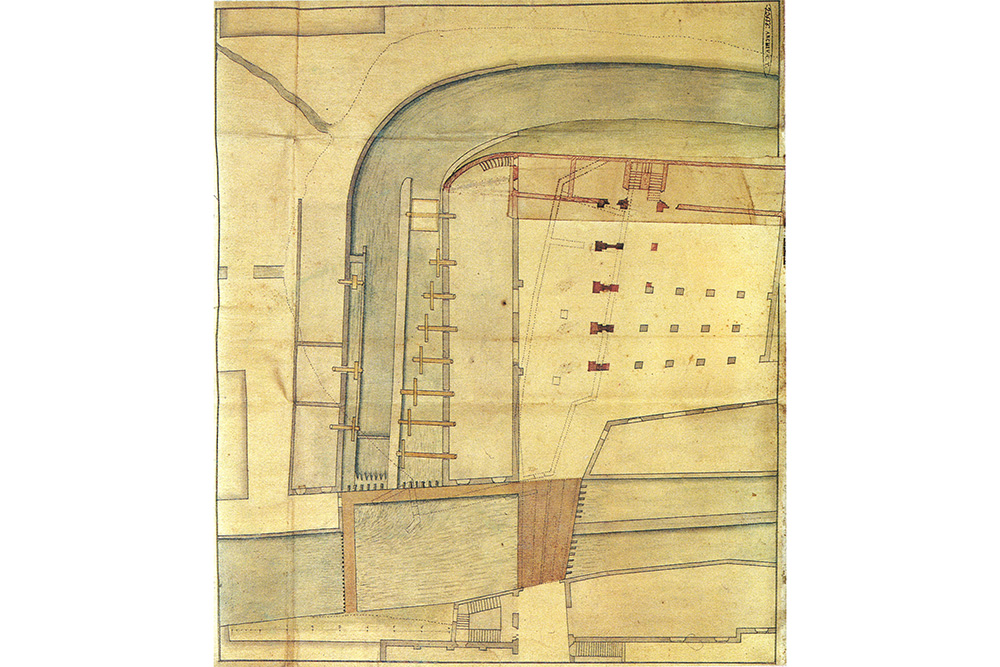

| Vitozzo Vitozzi, Disegno et parere / fatto dal Cap.[itan]o Vitozzo / Vitozzi, sopra l'accresci / mento di Torino, s.d. [fine Cinquecento], AST, Sezione Corte (particolare). Il disegno mostra probabilmente la planimetria più antica dei molini Dora. Si riconoscono sia il vasto e irregolare scaricatore, sia il canale, in origine indipendente da quello dei molini, che serviva alcuni opifici e in seguito la Polveriera. |

|

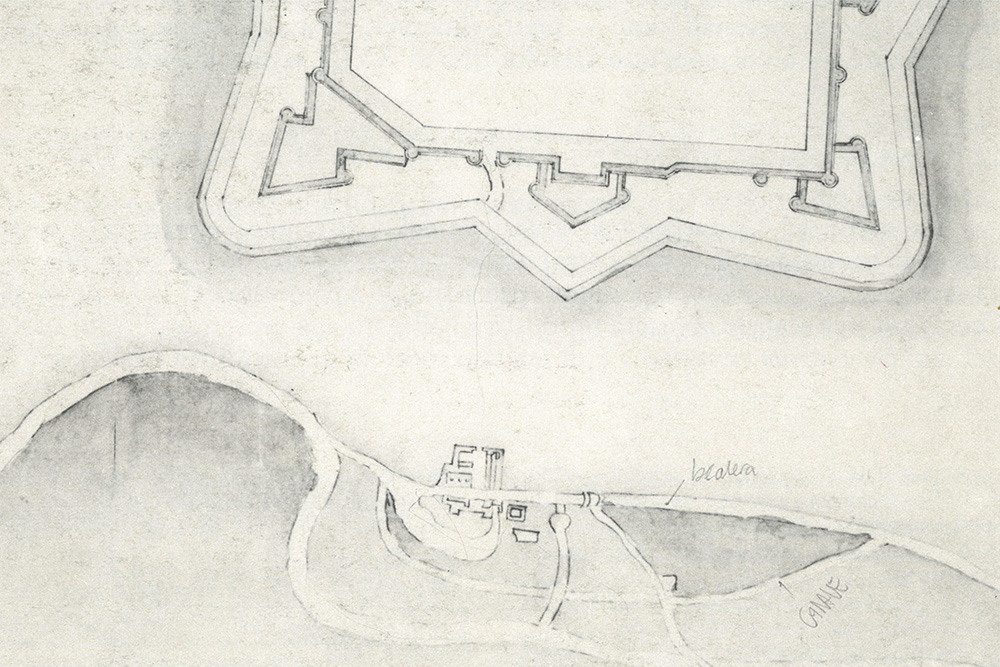

| Vitozzo Vitozzi, Disegno et parere / fatto dal Cap.[itan]o Vitozzo / Vitozzi, sopra l'accresci / mento di Torino, s.d. [fine Cinquecento], AST, Sezione Corte (particolare). I corpi di fabbrica della prima e seconda partita dei mulini nella più antica restituzione planimetrica a noi pervenuta delineata da Vitozzo Vitozzi. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 276. |

|

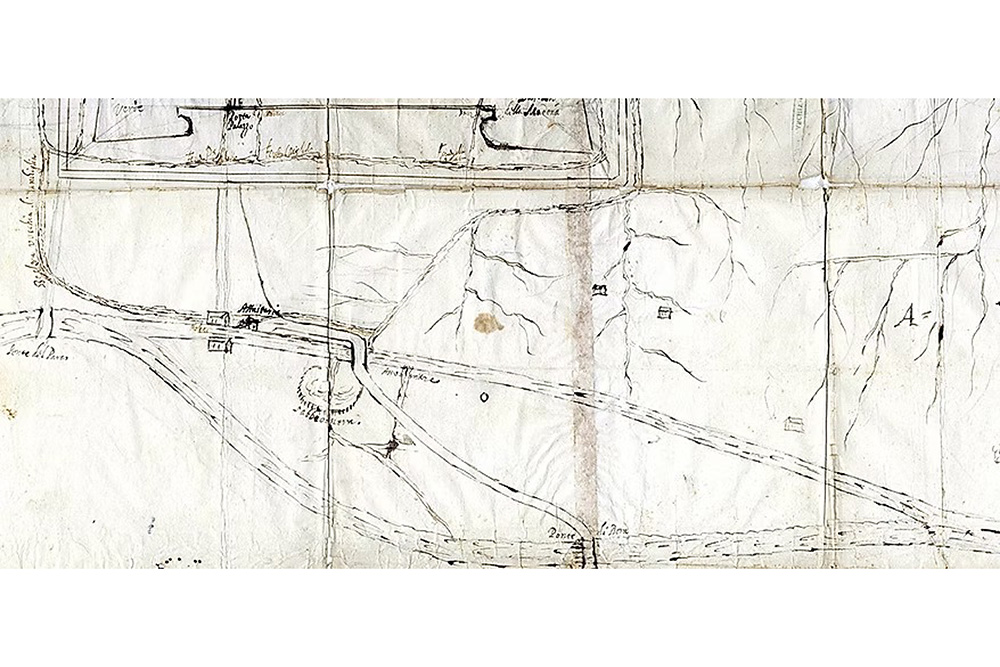

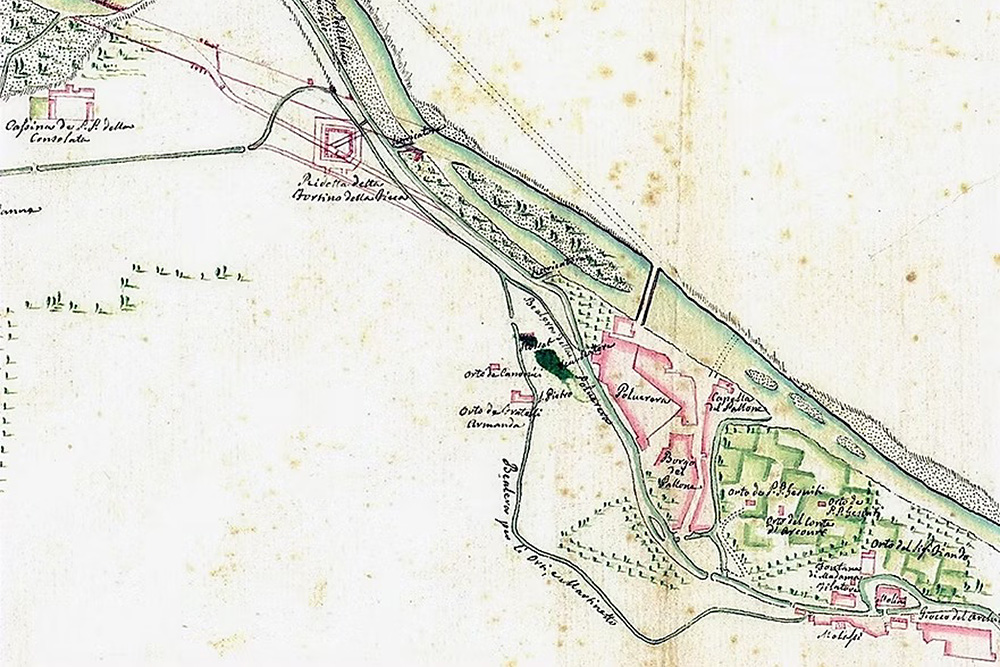

| Il disegno, anonimo, risale alla prima metà del Seicento. Il canale che alimenta i molini di Dora porta Palazzo è dotato di una propria presa collocata sul fiume poco monte, ed è rinforzato dal ramo del canale del Martinetto che scende dalla porta Susina scorrendo al piede della Fortificazione. Si notino la presenza della "affaiteria" (conceria) adiacente i molini e, per contro, l'assenza della polveriera, forse perché al momento inattiva. ASCT, Carte Sciolte, 1977 (particolare). Disponibile in: I Molini Dora o Molassi, 2024, in: https://www.icanaliditorino.it/i-molini-dora-o-molassi [09-06-2025]. |

|

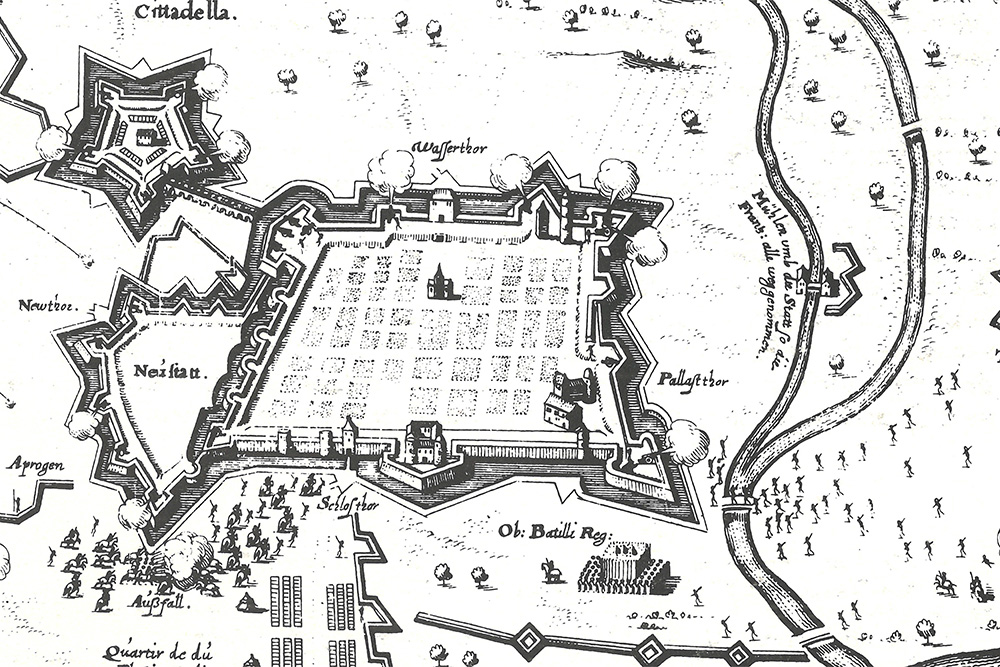

| Rappresentazione delle opere difensive costruite a protezione dei mulini durante l'assedio del 1640. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 279. |

|

| Rappresentazione delle opere difensive costruite a protezione dei mulini durante l'assedio del 1640. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 279. |

|

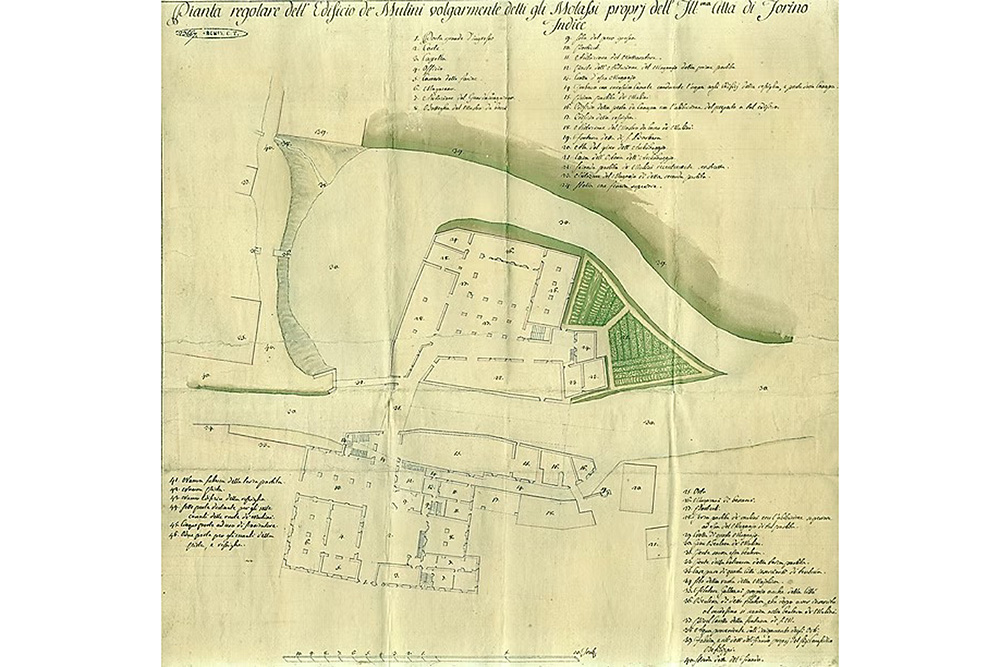

| Pianta regolare dell'Edificio de' Mulini volgarmente detti gli Molassi proprj dell'Ill.ma Città di Torino, ASCT, Carte Sciolte, 2632/5. La planimetria, anonima e senza data, sembra progettare, più che descrivere, l'edificazione della terza partita di ruote dei molini. Lo scaricatore conserva ancora la caratteristica forma irregolare, e le funzioni accessorie (la 'resiga de boscami' e la pesta da canapa) sono ubicate dopo le ruote della prima partita. Lo stoccaggio dei sacchi di grano e di farina avviene sotto i porticati del secondo cortile. Disponibile in: I Molini Dora o Molassi, 2024, in: https://www.icanaliditorino.it/i-molini-dora-o-molassi [09-06-2025]. |

|

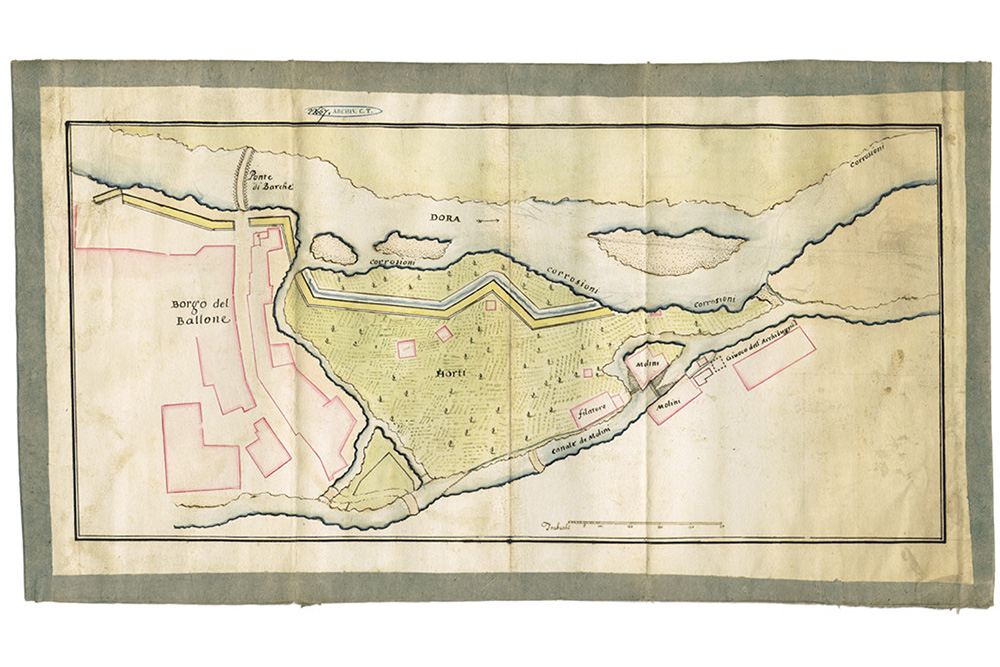

| Planimetria del corso della Dora con le indicazioni delle corrosioni operate dal fiume verso i molini e il canale che li alimenta; vi sono tracciati schematicamente gli edifici dei mulini, circa 1725. ASCT, Carte Sciolte, 2240. |

|

| I molini della Città di porta Palazzo, storicamente, hanno goduto di un loro canale indipendente, la cui presa era collocata nell'area di piazza Baldissera, sfruttando un'ansa e forse parte di un ramo secondario della Dora. Con la ristrutturazione del 1728-29 il canale della Polveriera (la derivazione più piccola in altro a sinistra) è stato collegato a quello del Martinetto, portando così in borgo Dora l'acqua della Pellerina. La 'ficca' e il canale dei molini originari in un primo tempo vengono mantenuti, ma il disegno prevede l'eliminazione dell'ansa e la ricollocazione della presa. Il progetto verrà realizzato solo in parte: il corso del fiume sarà rettificato, ma il canale dei molini, dopo la fusione con quello della Polveriera, verrà abbandonato. La derivazione così ottenuta prenderà il nome di canale dei Molassi. ASCT, Carte Sciolte, 2044. Disponibile in: I Molini Dora o Molassi, 2018, in: https://www.icanaliditorino.it/i-molini-dora-o-molassi [09-06-2025]. |

|

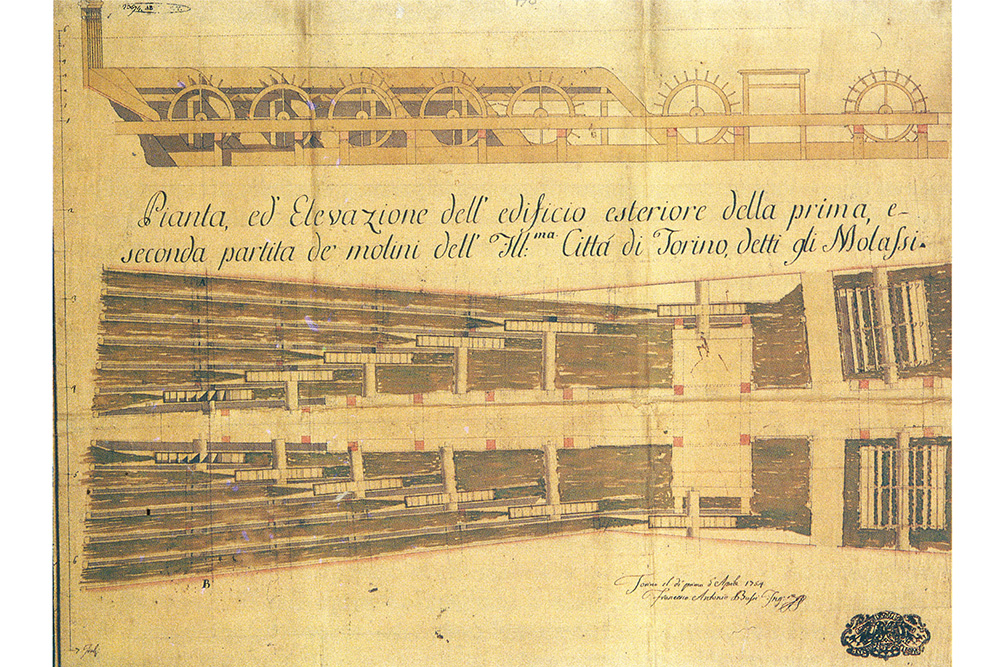

| Pianta, ed Elevazione dell'Edificio esteriore della prima, e / seconda partita de' Molini dell'Ill.ma Città di Torino, detti gli Molassi, 1754. Il disegno fu redatto nel 1754 da Francesco Antonio Bussi in previsione del rifacimento delle opere idrauliche relative alla prima e seconda partita. Verrà ripreso qualche anno dopo nel momento dell'effettiva realizzazione dell'opera. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 282. |

|

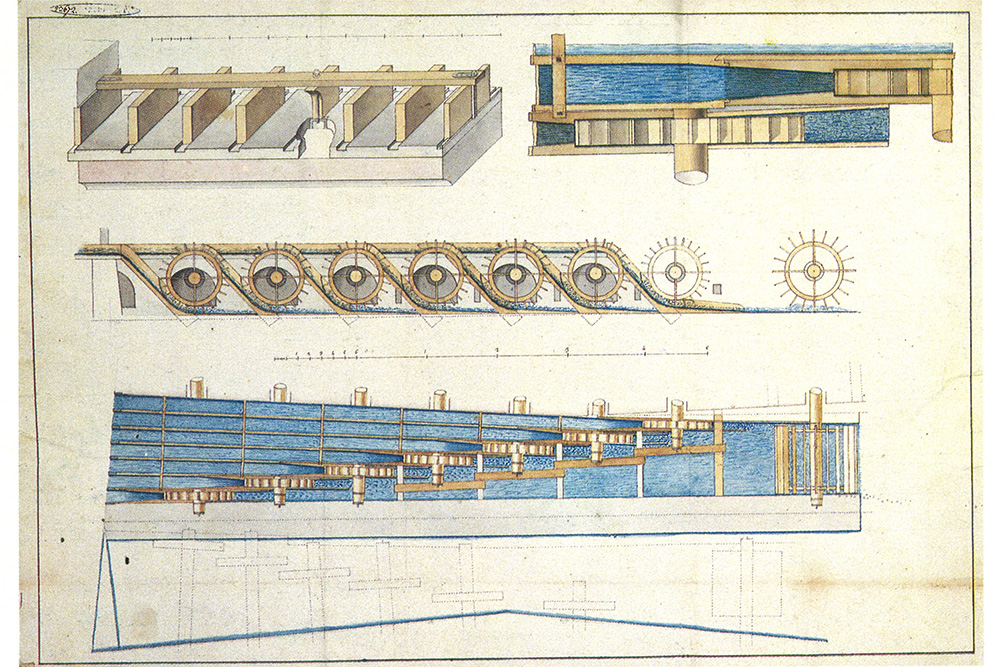

| Le ruote idrauliche della seconda partita in un disegno assegnabile al «machinista Francesco Mattei» al quale era stata affidata l'esecuzione dei lavori nel 1762. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 284. |

|

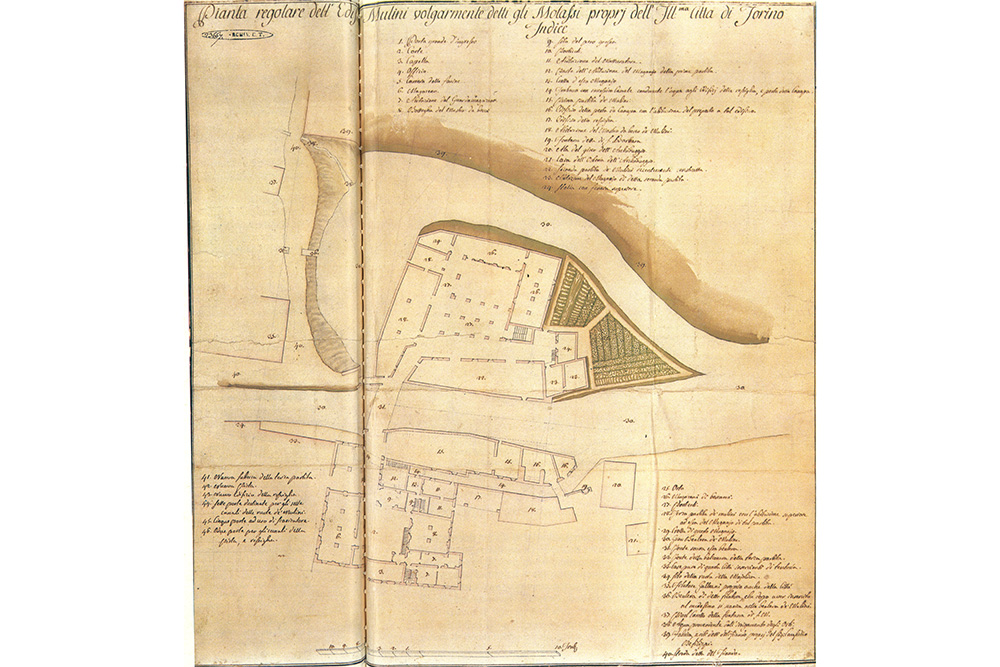

| Pianta regolare dell'Edificio de Mulini volgarmente detti gli Molassi proprj dell'Ill.ma Città di Torino, ASCT, Carte Sciolte, 2632/5. Questa planimetria documenta, per la prima volta, la reale configurazione dei mulini di Dora segnalando l'avvenuta riedificazione della seconda partita che risulta in leggenda «recentemente costrutta». Tale indicazione permette di ascrivere l'intero disegno tra la fine del 1762 e gli inizi del secolo successivo, in accordo con le fonti descrittive riguardanti quegli interventi. Lo stato di fatto del complesso rivela innanzitutto la continuità localizzativa delle strutture in elevato nel medesimo sito del primitivo nucleo dei mulini, ivi attestato dal tardo medioevo. Il loro impianto irregolare confermerebbe lo stratificarsi delle trasformazioni edilizie succedutesi perlomeno dal tardo Cinquecento come risulta dal confronto con le carte delineate da Vitozzo Vitozzi. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, pp. 286-287. |

|

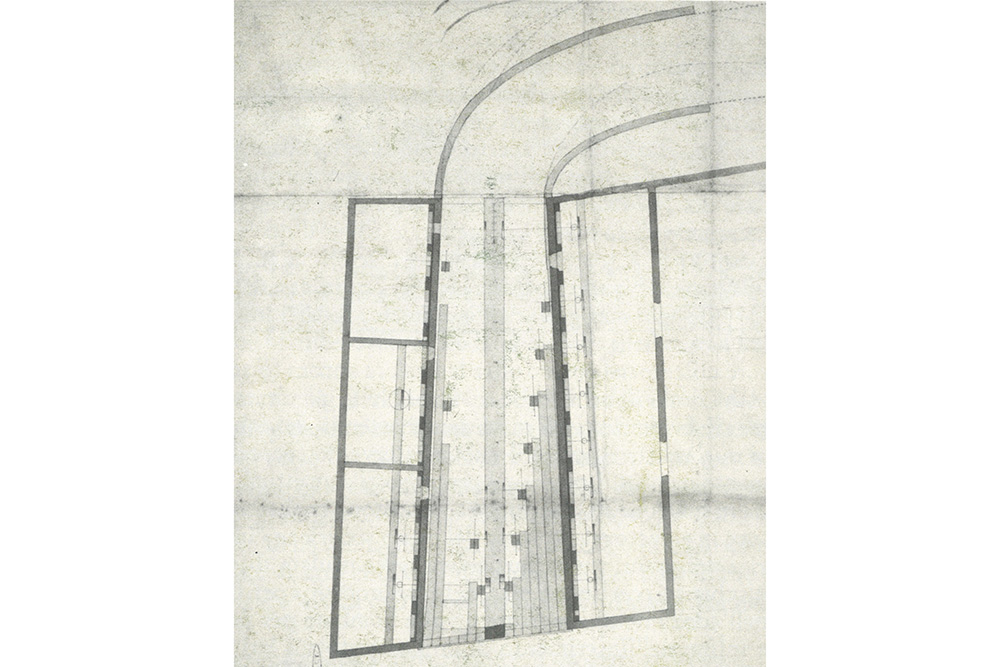

| Il disegno illustra il nuovo tracciato planimetrico della terza partita da costruire in sostituzione dell'edificio preesistente indicato a tratteggio. Sulla sponda orientale del canale è delineato il corpo di fabbrica destinato ad accogliere la quarta partita unitamente alla resiga e pesta da canapa. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 288. |

|

| Questa pianta documenta la situazione di progetto per l'edificazione dei fabbricati sopracitati che furono portati a compimento entro il 1764. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 289. |

|

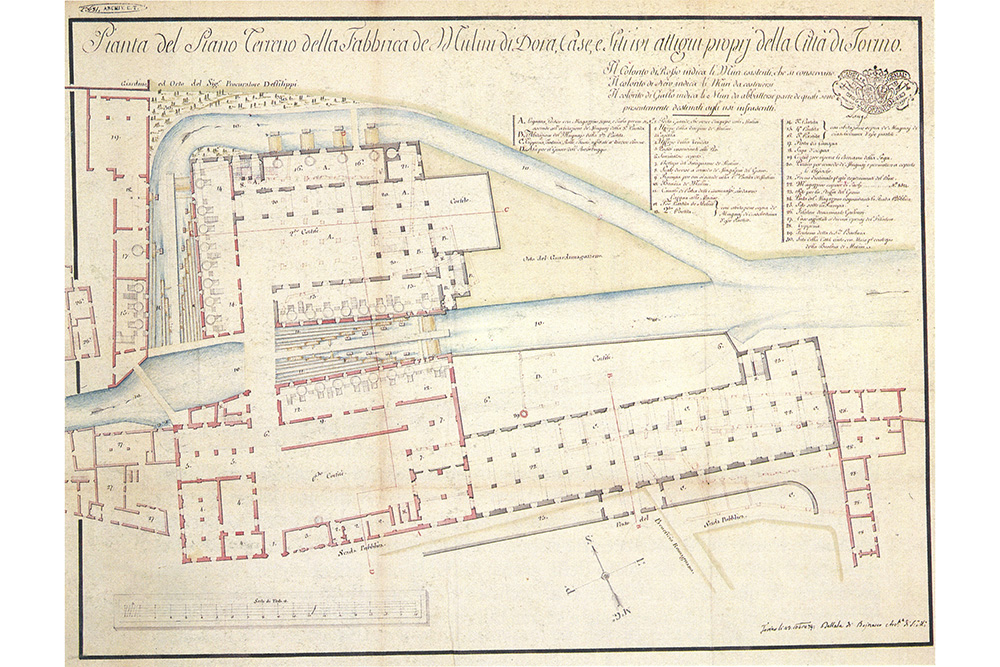

| Francesco Valeriano Dellala Di Beinasco, Pianta del Piano Terreno della Fabbrica de' Mulini di Dora, Case, e Siti ivi attigui proprj della Città di Torino, 1774. Il progetto di Dellala di Beinasco affronta, nel 1774, l'ampliamento dei depositi del grano, fino allora ubicati superiormente alla prima partita e in altri locali adiacenti. La proposta dell'architetto è concepita all'interno di un programma di ristrutturazione complessivo in rapporto alle opere edilizie da costruire nel secondo cortile. Per queste ragioni nella pianta del piano terreno sono indicati, in nero, gli interventi di rettificazione dei corpi di fabbrica destinati ad accogliere, al livello sovrastante, i nuovi magazzini delle granaglie. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, pp. 290 e sgg. |

|

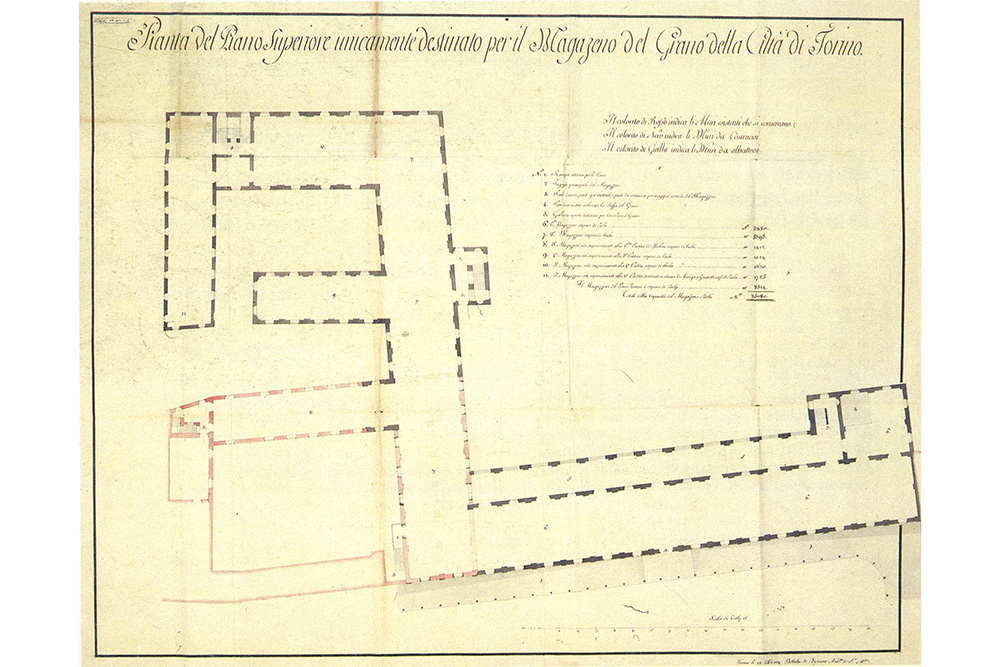

| Francesco Valeriano Dellala Di Beinasco, Pianta del Piano Superiore unicamente destinato per il Magazeno del Grano della Città di Torino, 1774. I criteri progettuali espressi dal disegno precedente sono palesemente dichiarati nella razionale organizzazione distributiva del piano superiore «unicamente destinato per il magazeno del grano». I nuovi spazi sovrastanti gli edifici del secondo cortile sono perciò collegati, senza soluzione di continuità, con i depositi preesistenti e con gli ambienti del nuovo fabbricato ideato in prosecuzione del primo cortile. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, pp. 290 e sgg. |

|

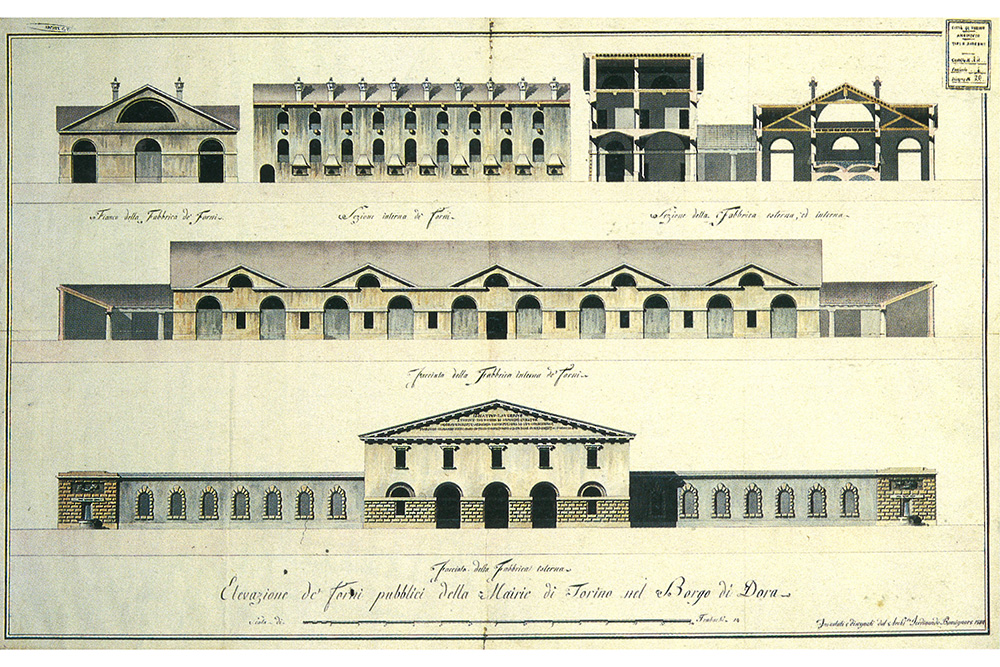

| Ferdinando Bonsignore, Elevazione de' Forni pubblici della Mairie di Torino nel Borgo di Dora, 1802. Soluzione progettuale per i nuovi forni pubblici: prospetti e sezioni. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 295. |

|

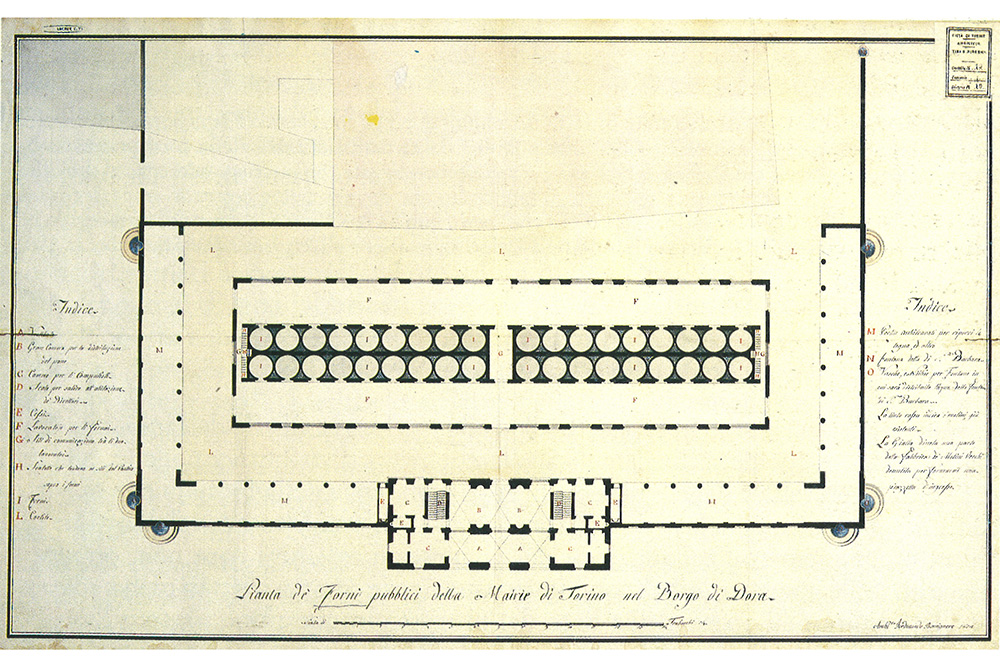

| Ferdinando Bonsignore, Pianta de' Forni pubblici della Mairie di Torino nel Borgo di Dora, 1802. Soluzione progettuale per i nuovi forni pubblici: prospetti e sezioni. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 295. |

|

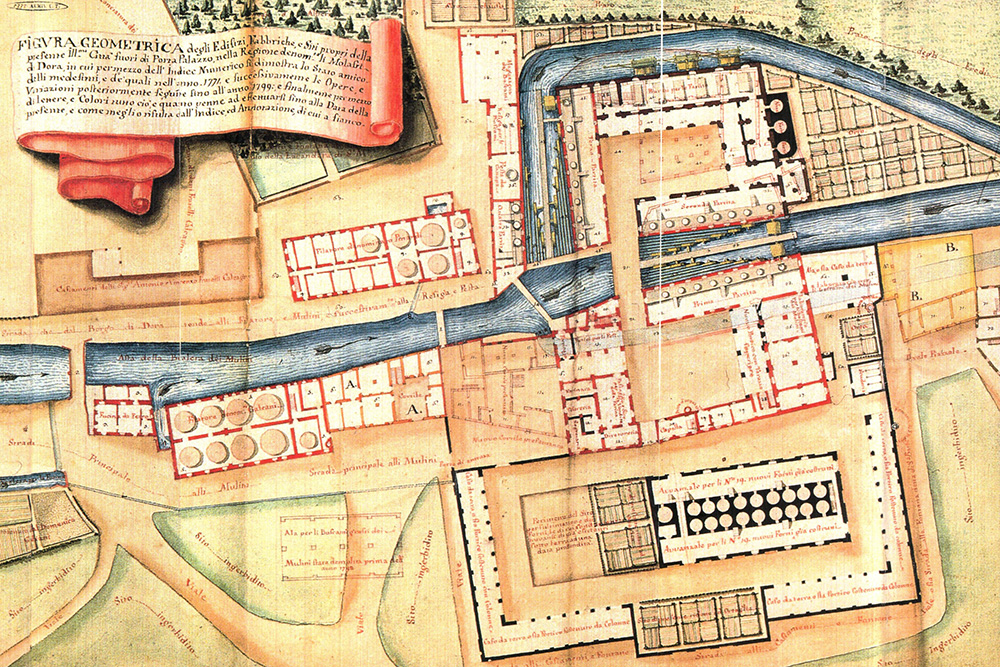

| Gioachino Butturini, FIGVRA GEOMETRICA degli Edifizi, Fabbriche, e Siti proprj della / presente ill.ma Città fuori di Porta Palazzo, nella regione denom.ta li Molassi / di Dora, in cui per mezzo dell'Indice Numerico si dimostra lo Stato antico / delli medesimi, e de' quali nell'anno 1774 e successivamente le Opere, e / Variazioni posteriormente seguite fino all'anno 1799: e finalmente per mezzo / di lettere, e Colori tutto ciò, e quanto venne ad effettuarli fino alla Data della / presente, e come meglio risulta dall'Indice ad Annotazione, di cui a fianco, 20 settembre 1814, ASCT, Carte Sciolte, 2661 (particolare). I filatoi Galleani e Pinardi vicini ai mulini di Dora. |

|

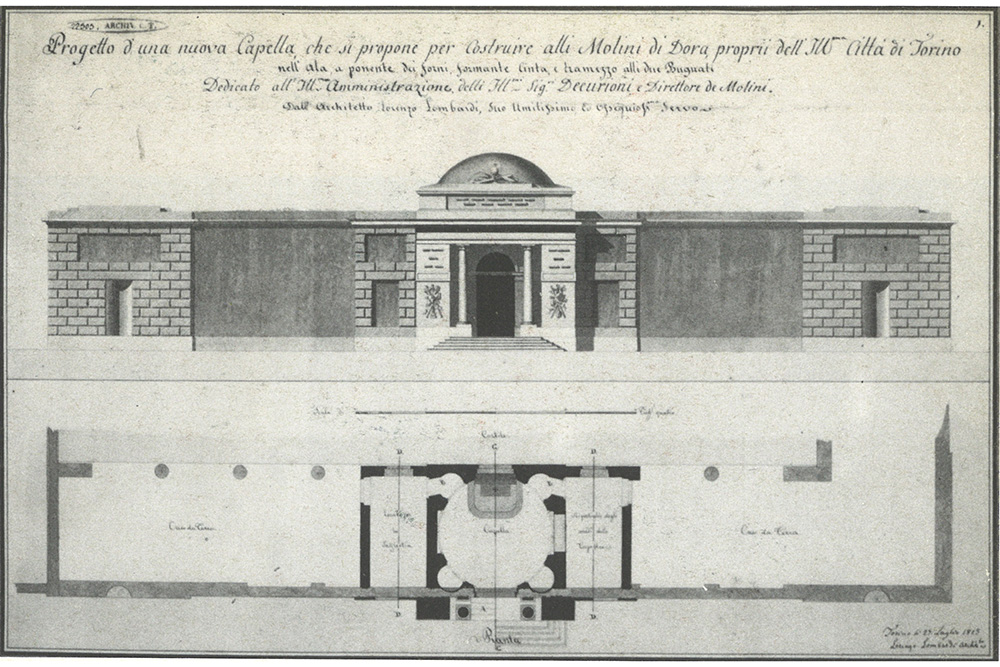

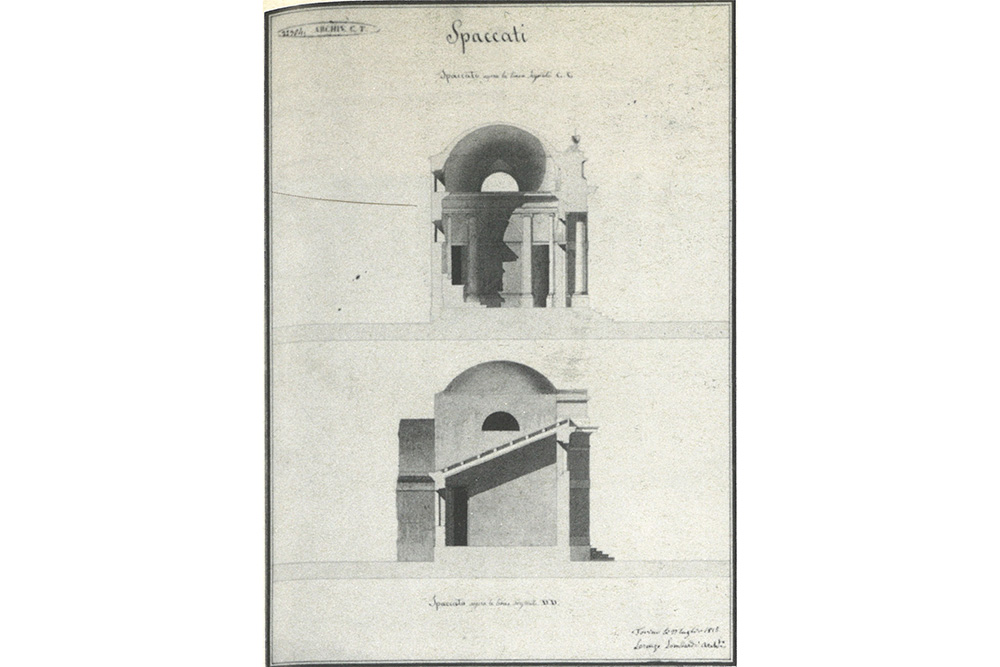

| Lorenzo Lombardi, Progetto d'una nuova Cappella, che si propone per costruire alli Molassi di Dora, proprii dell'Ill.ma Città di Torino / nell'ala a ponenete dei forni, formante Cinta, e tramezzo alli due Bugnati / dedicato all'Ill.ma Amministrazione, detti Ill.mi Sig.ri Decurioni e Direttore de Molini. / Dall'Architetto Lorenzo Lombardi, Suo umilissimo e ossequiosi.mo Servo ∿, 1815. La nuova cappella dei mulini di Dora ideata da Lorenzo Lombardi nel 1815, prospetto e pianta. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 297. |

|

| Lorenzo Lombardi, Progetto d'una nuova Cappella, che si propone per costruire alli Molassi di Dora, proprii dell'Ill.ma Città di Torino / nell'ala a ponenete dei forni, formante Cinta, e tramezzo alli due Bugnati / dedicato all'Ill.ma Amministrazione, detti Ill.mi Sig.ri Decurioni e Direttore de Molini. / Dall'Architetto Lorenzo Lombardi, Suo umilissimo e ossequiosi.mo Servo ∿, 1815. La nuova cappella dei mulini di Dora ideata da Lorenzo Lombardi nel 1815, Spaccati. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 297. |

|

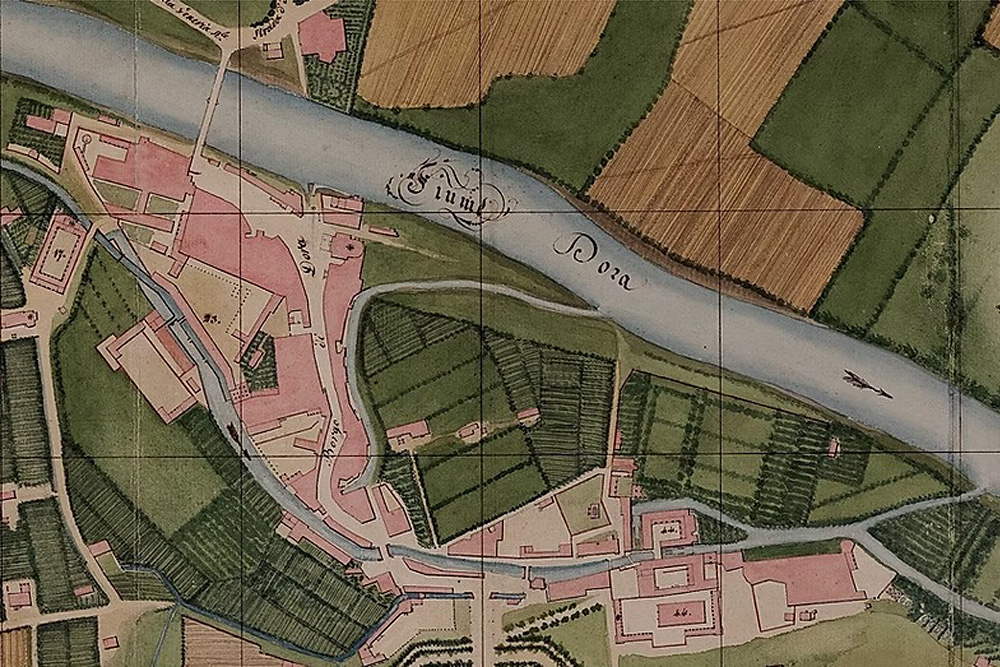

| Iconografia dell’Augusta Città di Torino, AST, Sezione Corte, Carte topografiche e disegni, Carte segrete, Torino 2 A VI Rosso, mazzo 1 (particolare). Borgo Dora nel 1819. In uno spazio ancora relativamente poco edificato, si distinguono, a sinistra, il vasto complesso della Polveriera e a destra i molini Dora. Al centro lo scaricatore della Sabbionera, e dopo i molini quello del Frisetto. In basso sulla sinistra il canale della Fucina. |

|

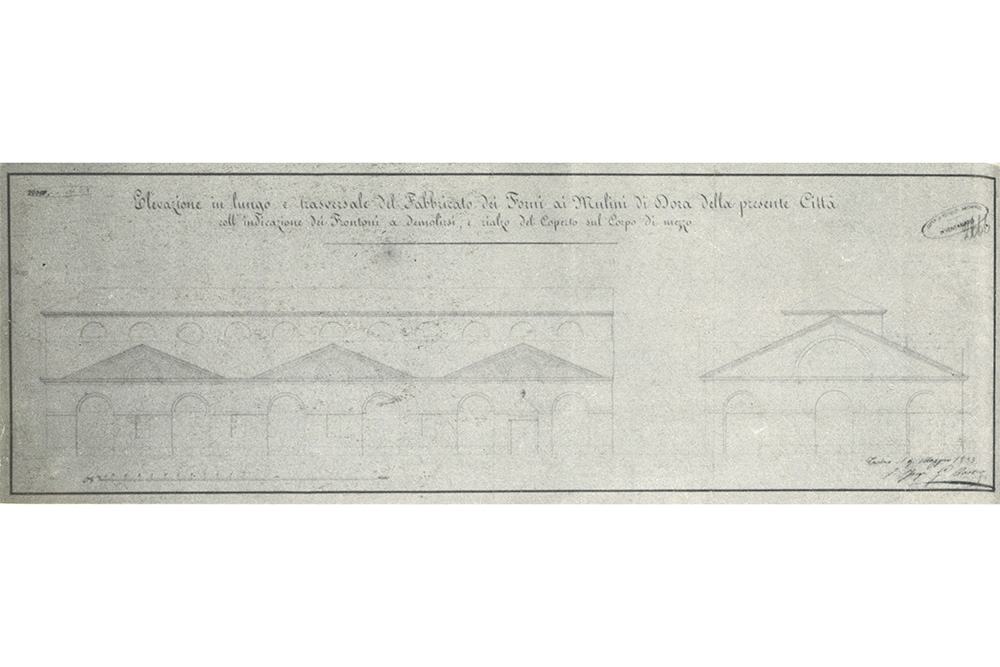

| Elevazione in lungo e trasversale del Fabbricato dei Forni ai Mulini di Dora della presente Città / coll'indicazione dei frontoni a demolirsi, e rialzo del Coperto sul Corpo di mezzo, 1833. Il fabbricato dei forni nel 1833 con le trasformazioni edilizie sovrapposte al rilievo della situazione preesistente. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 298. |

|

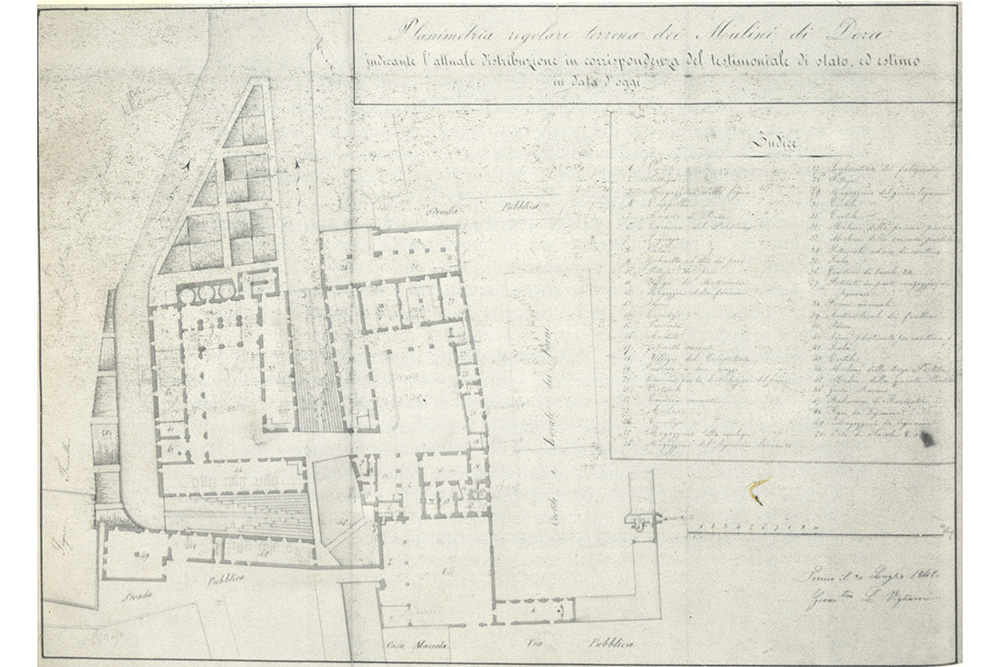

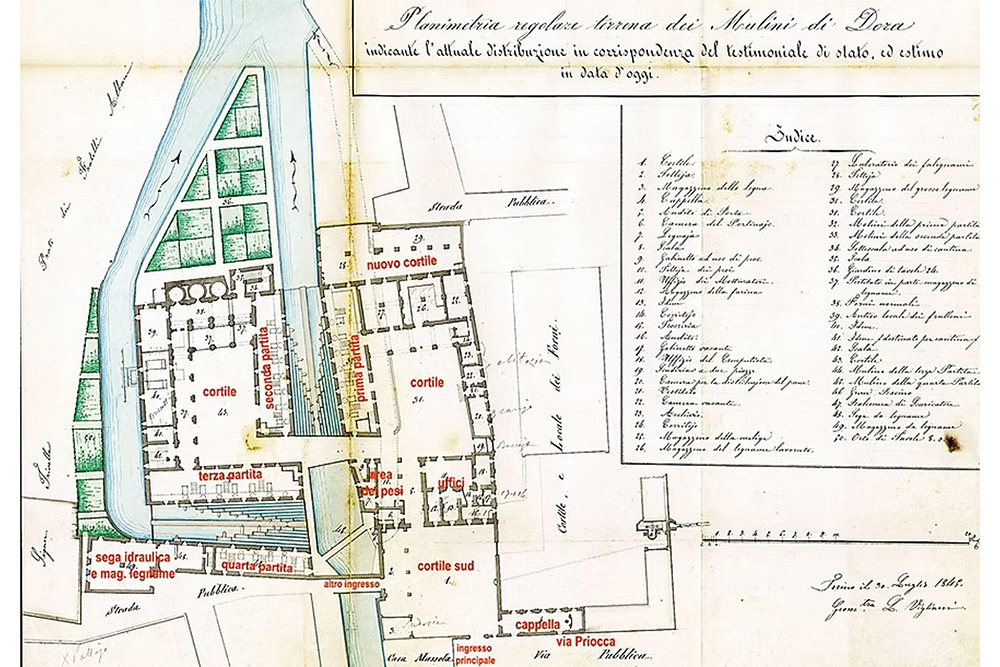

| Planimetria regolare terrena dei Mulini di Dora / indicante l'attuale distribuzione in corrispondenza del testimoniale di stato, ed estimo / in data d'oggi, 1845, ASCT, Coll. X, vol. 64. La planimetria allegata ai testimoniali di stato del 1845 documenta la permanenza della configurazione spaziale esistente all'inizio dell'Ottocento. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 298. |

|

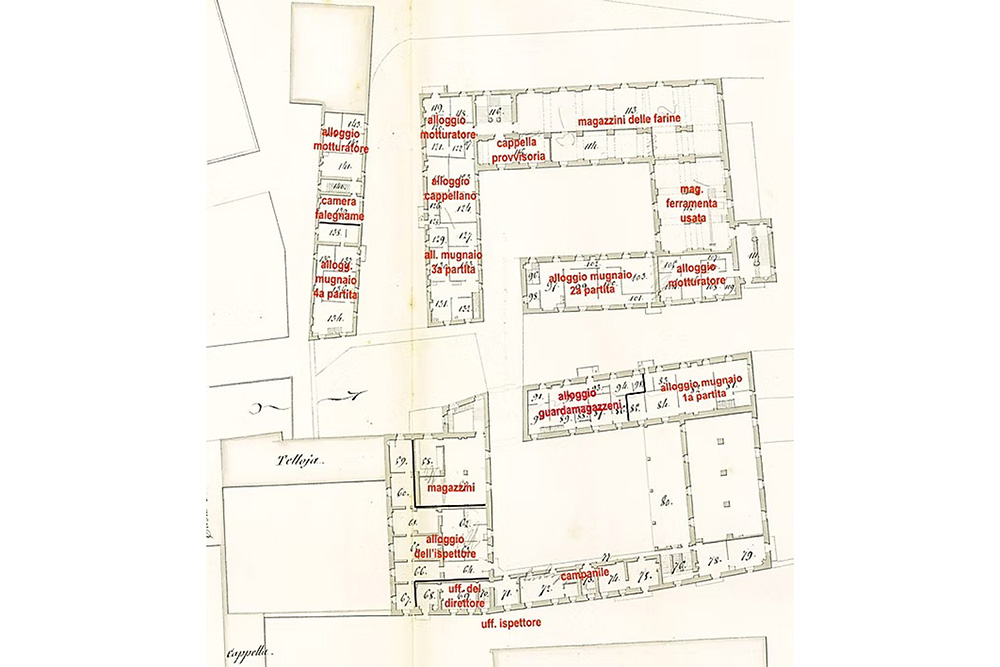

| Elaborazione su Planimetria regolare terrena dei Mulini di Dora / indicante l'attuale distribuzione in corrispondenza del testimoniale di stato, ed estimo / in data d'oggi, 1845, ASCT, Coll. X, vol. 64 (particolare). Al primo piano fuori terra del complesso (a sinistra) trovano posto vari magazzini e gli alloggi del personale di rango più alto: ne hanno diritto i mugnai e i responsabili di ‘moltura’ (o 'mottutatori') di partita, il cappellano, il guardamagazzeni e l’Ispettore, che in ragione della posizione dispone di quello più grande. Il secondo piano fuori terra (sotto) si eleva solo su una parte dei fabbricati ed è destinato all’immagazzinamento dei grani. ASCT, Coll. X, vol. 64. |

|

| Elaborazione su Planimetria regolare terrena dei Mulini di Dora / indicante l'attuale distribuzione in corrispondenza del testimoniale di stato, ed estimo / in data d'oggi, 1845, ASCT, Coll. X, vol. 64. Nella planimetria allegata ai testimoniali di stato ed estimo del 1845, l'organizzazione dei Mulini non registra mutamenti radicali, fatta salva la redistribuzione delle funzioni tra alcuni locali e l’aggiunta di qualche copertura. L’ingresso avviene ora attraverso il cortile meridionale attraverso due entrate: la principale si affaccia su via Priocca (probabilmente aperta per l’occasione) e l’attuale piazza Don Albera, mentre l’altra, a nord, si apre sulla strada che costeggia il muro della quarta partita, passando il canale con un ponticello. Su via Priocca risulta traslata anche la cappella di S. Martino. Un modesto ampliamento a nord ha inglobato il piccolo orto e la scuderia preesistenti, sostituendoli con in cui viene depositato il legname più grosso. ASCT, Coll. X, vol. 64. |

|

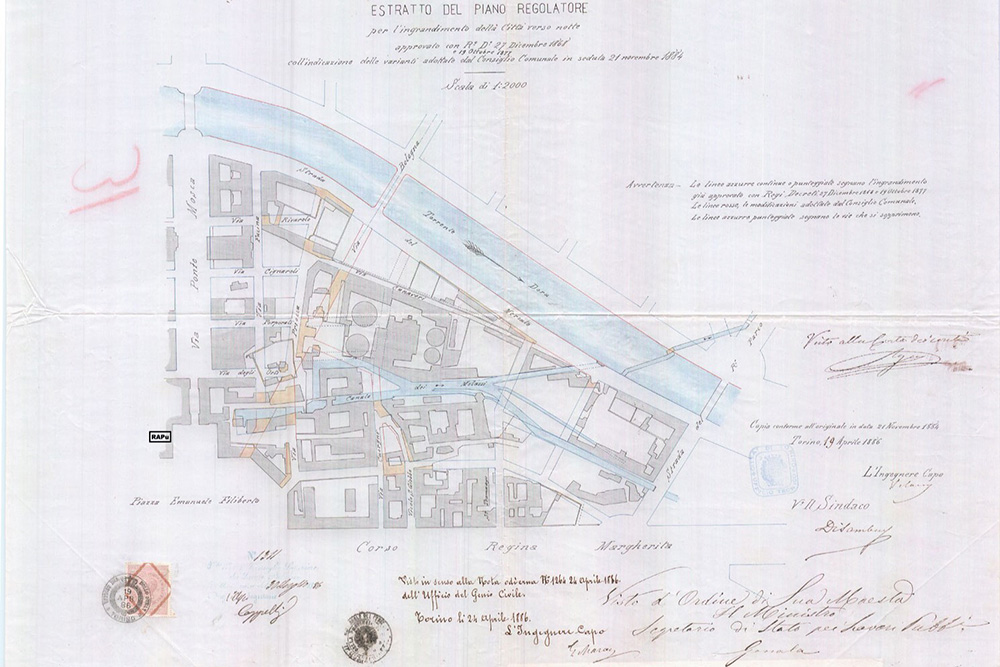

| Estratto del piano regolatore / per l'ingrandimento della Città verso notte / approvato con Ro Do 27 Dicembre 1868 / e 19 Ottobre 1877 / coll'indicazione delle varianti adottate dal Consiglio Comunale in seduta 21 novembre 1884, 1884, Archivio piani Dicoter, Triennale di Milano RAPu, Ministero dei Lavori pubblici - Roma, MRC 67TO C1_RM1, 741, PdA-Torino-1886 (particolare). I molini di Dora occupano l'area sulla quale verrà realizzata l'attuale Piazza Don Paolo Albera. Nel disegno i Molassi mantengono ancora la loro fisionomia, ma il Piano prevede la profonda ristrutturazione dello spazio circostante. Come di consueto, però, esso ha trovato applicazione solo parziale: ad esempio, il prolungamento di via Bologna fino a piazza Emanuele Filiberto (Piazza della Repubblica) non è avvenuto e in fronte ai molini sarà invece ricavata piazza Don Albera. |

|

| Ufficio Municipale Lavori Pubblici, Carta Topografica del Territorio di Torino divisa in sette fogli, 1879-98, ASCT, Tipi e disegni, 64.8 (particolare). |

|

| Il sistema di canali di Dora, intorno al 1886, ASCT, Collezioni/92 (particolare). |

|

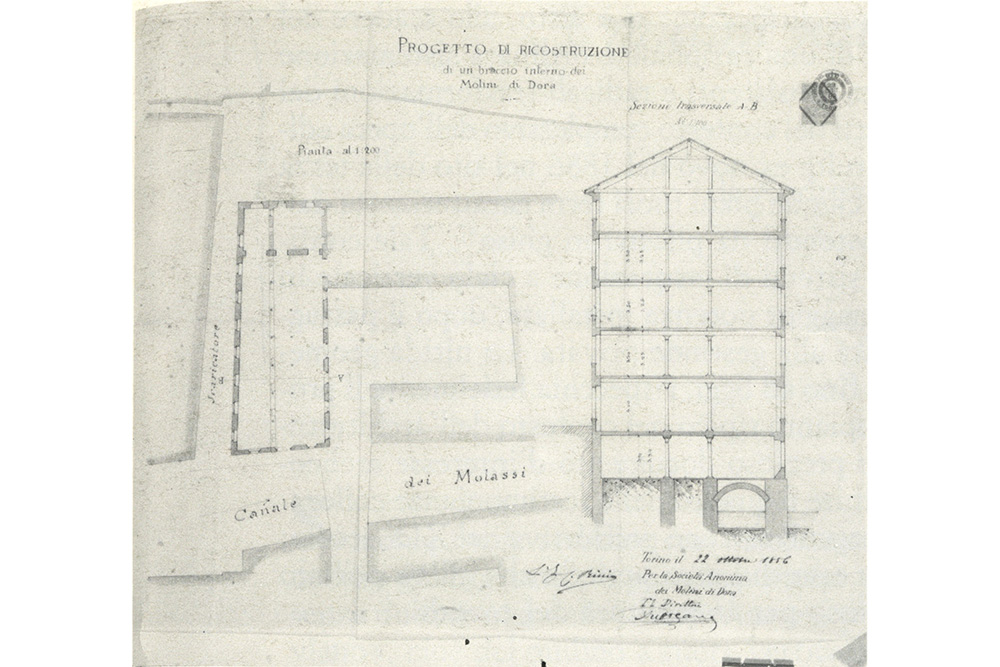

| Progetto di Ricostruzione / di un braccio interno dei / Molini di Dora, 1886, pianta e sezione. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 299. |

|

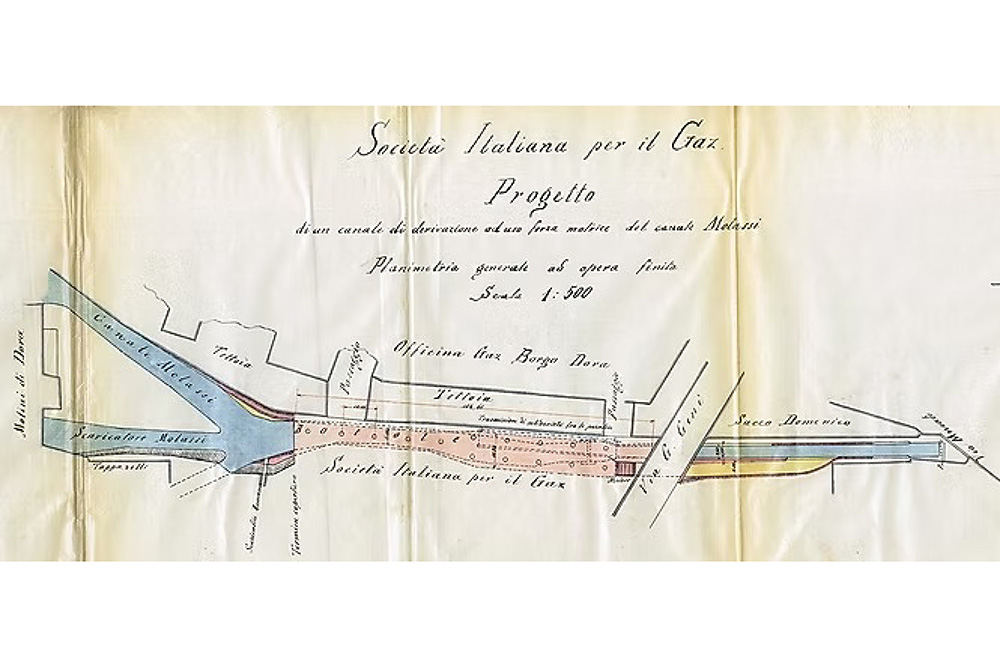

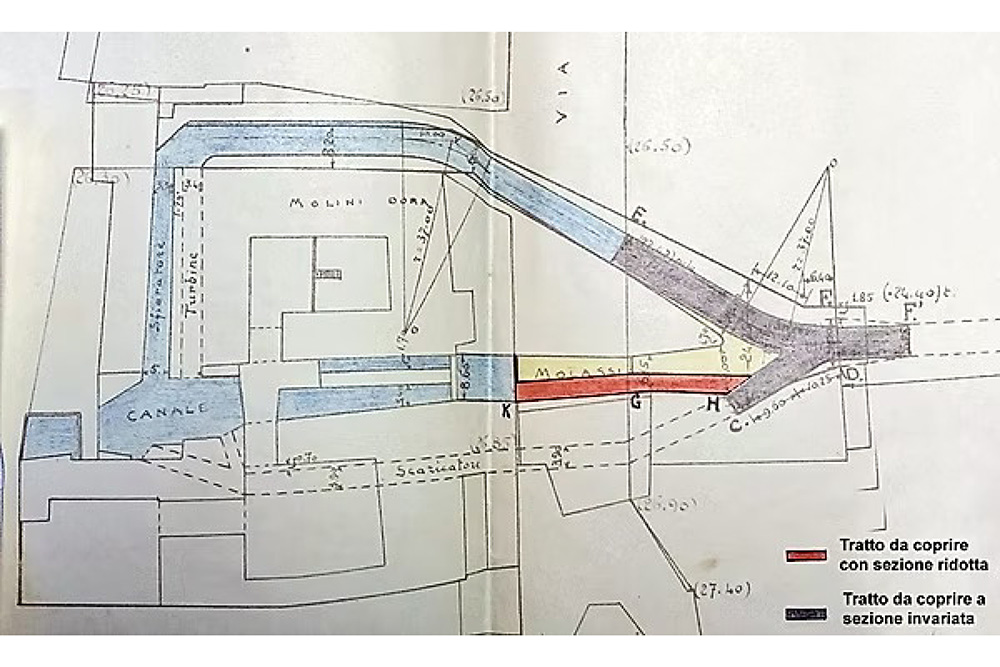

| Società per il Gaz / Progetto di un canale di derivazione ad uso forza motrice del Canale Molassi, 26 marzo 1892, planimetria generale. Il progetto prevedeva la parziale copertura del canale dei Molassi e l'installazione di una ruota idraulica a valle. La sistemazione di superficie del tratto coperto, con i passaggi di accesso e le botole nel volto per lo spurgo del canale. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [09-06-2025]. |

|

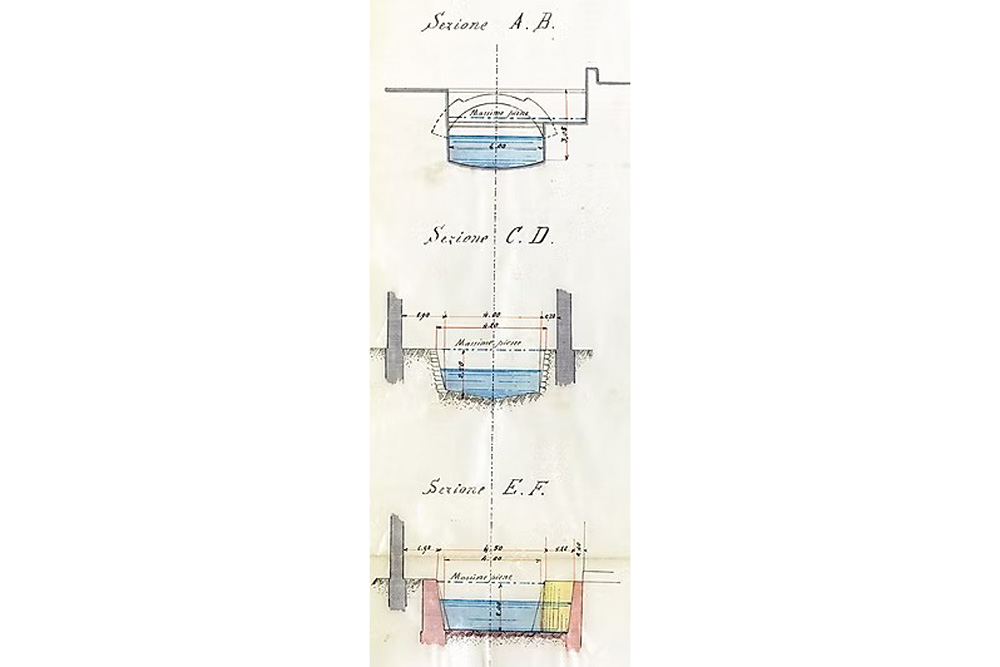

| Società per il Gaz / Progetto di un canale di derivazione ad uso forza motrice del Canale Molassi, 26 marzo 1892, sezioni. Le viste in sezione sia della parte coperta (con le botole di ispezione) che di quella scoperta. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [09-06-2025]. |

|

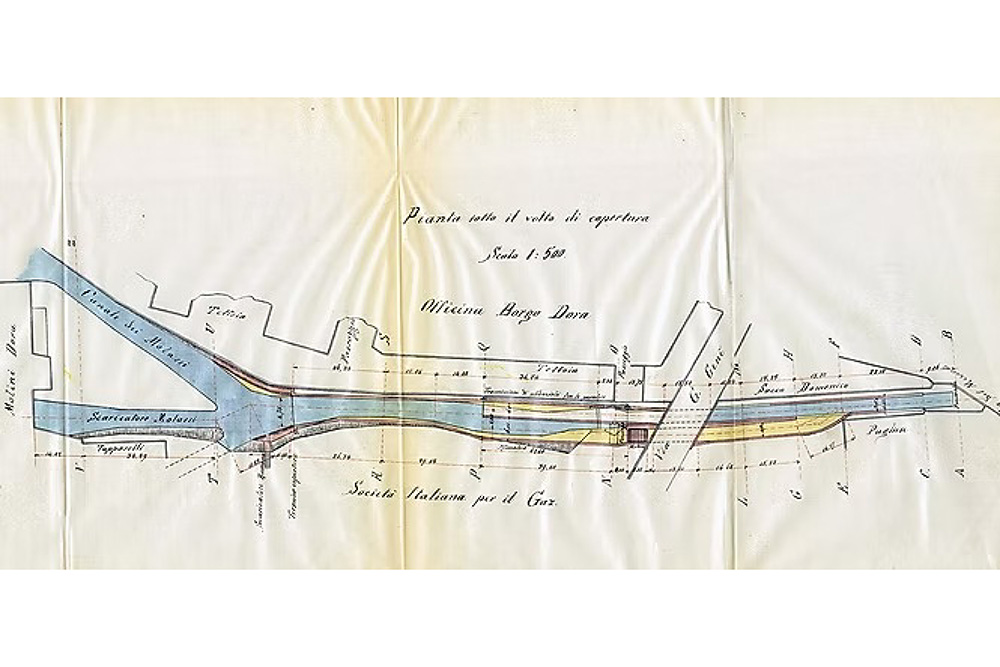

| Società per il Gaz / Progetto di un canale di derivazione ad uso forza motrice del Canale Molassi, 26 marzo 1892, pianta. La sistemazione dell'alveo; si noti la ripartizione, in ragione di 4/10 e 6/10, tra il condotto della ruota e quello dello scaricatore, nonché la trasmissione di solidarietà tra le paratoie. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [09-06-2025]. |

|

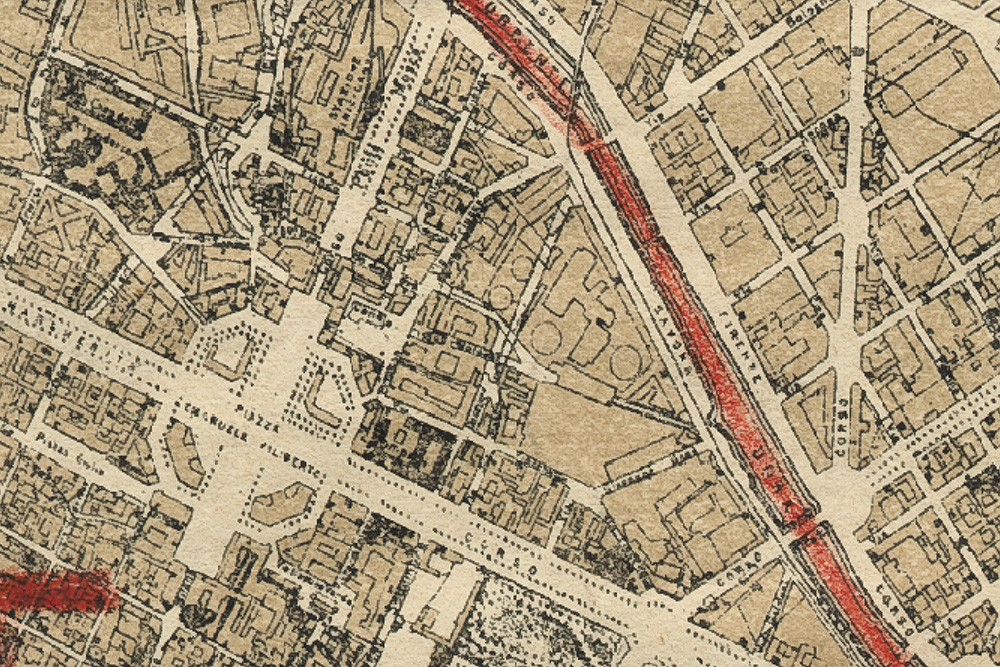

| Pianta di Torino e dintorni, 1911, ASCT, Collezione Simeom, D 135 (particolare). |

|

| Ufficio Municipale dei Lavori Pubblici, Pianta di Torino coll’Indicazione dei due Piani Regolatori e di Ampliamento rispettivamente delle Zone piana e collinare adottati dal Consiglio Comunale nel 1913, colle Varianti approvate successivamente sino a Maggio 1915, 1916, ASCT, Tipi e disegni, 64.6.8 (particolare). |

|

| Il restringimento del canale non ostacolava il regolare deflusso delle acque, poiché la minor sezione liquida veniva abbondantemente compensata dalla maggior velocità di scorrimento dovuta alla diminuzione dell'attrito grazie alla minor resistenza offerta dalle pareti e dal fondo in cemento, lisce e levigate, in luogo di quelle esistenti, irregolari e scabre. Il vecchio scaricatore, in un primo tempo da abolire ma poi conservato, è indicato con linee tratteggiate in basso nel disegno. Le ultime parti del canale rimaste a vista sono colorate in azzurro; la copertura totale è rinviata al completamento della nuova via XX settembre (oggi XI febbraio) come pure l'apertura di via Pisano, la continuazione di via Carlo Noè. ASCT, AA.LL.PP. 1929, 625/1. |

| 12b. Documentazione cartografica attuale |

|---|

|

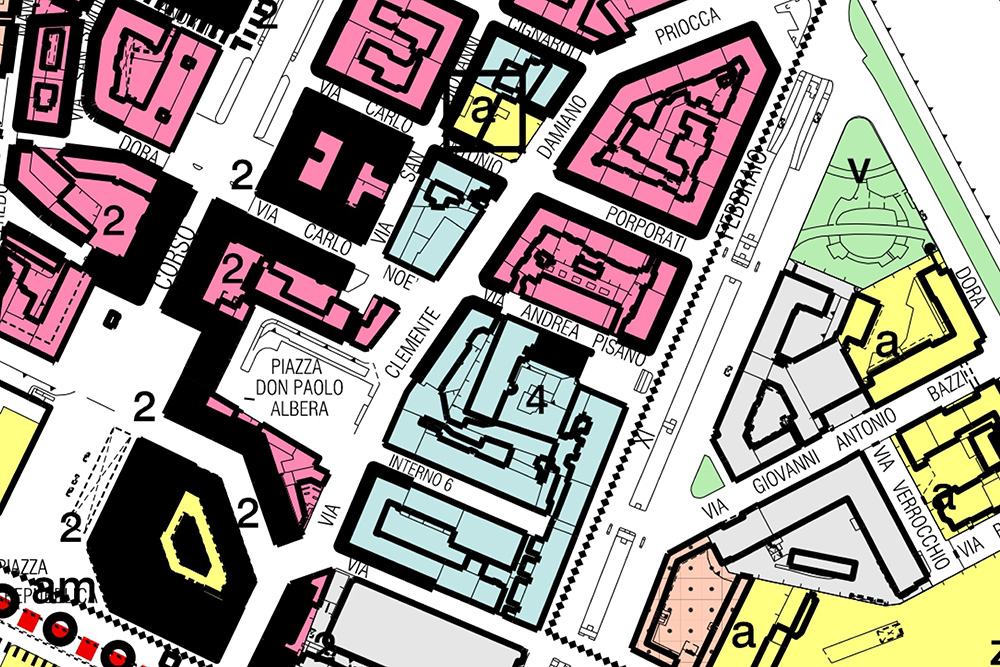

| Stralcio del Foglio 9A, Tavola n. 1 dell'Azzonamento del PRGC del 1995. |

|

| Geoportale Piemonte, AGEA, Ortofoto 2021. |

| 13a. Documentazione fotografica storica |

|---|

|

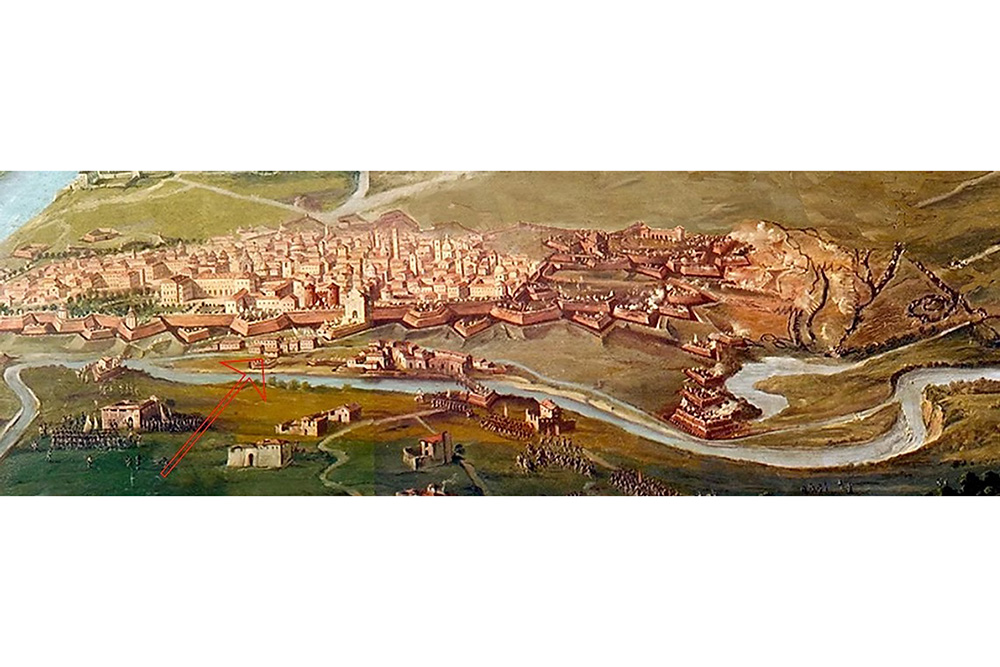

| Pierre Parrocel, L'assedio di Torino (particolare). Rielaborazione grafica a cura di Carla Amoretti. Nella rappresentazione dell'assedio di Torino del 1706 di Pierre Parrocel, il complesso dei Molassi, indicato dalla freccia, si trova alla sinistra, fuori la porta settentrionale della città; sulla destra, in riva alla Dora e lontano dalle fortificazioni, è visibile il il borgo "del Ballone". Il canale che serve i Molini, il cui alveo è stato modificato dalle difese, possiede ancora una presa autonoma. |

|

| Luigi Vacca, Veduta di Torino da Nord, tempera su cartoncino, 1818-1822. Compagnia di San Paolo, ASCT. I Molassi fra il 1818 e il 1822 visibili in primo piano a sinistra. Ancora evidente anche il dislivello tra la Dora e la città. |

|

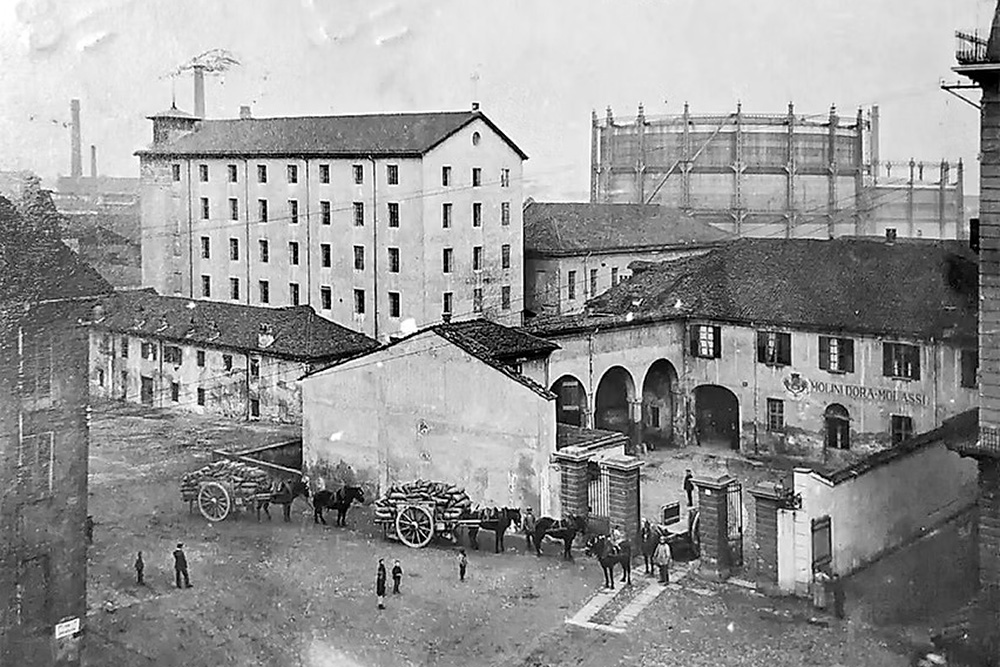

| I Molini Molassi nei pressi di gasometri e fabbriche, anni '20. Disponibile in: Immagini del Cambiamento, Torino prima e dopo > Home > Schede > Aurora Valdocco > AU09 - via Pisano 9 - Ex molini Molassi, in: https://imgdc.polito.it/schede/AU09.html [22-05-2025]. All'orizzonte si ergono i gasometri delle moderne officine del gas, mentre in primo piano si trovano l'ingresso principale del complesso, con affaccio su via Priocca, e il cortile porticato fiancheggiato dagli uffici amministrativi. Ben visibile è anche il nuovo edificio a cinque piani che ospita gli innovativi mulini a sviluppo verticale, eretto sul terreno in precedenza occupato dalla terza partita di ruote. Di fronte ad esso, sussiste il casamento a due piani della sega e delle ruote della quarta partita. Il canale dei Molassi risulta oramai coperto e quel che resta si intravede sulla sinistra del cortile, protetto da un parapetto. |

|

| I Molini Dora, a sinistra l'ingresso in via Priocca n° 6, anni '20. Disponibile in: I Molini Dora o Molassi, 2018, in: https://www.icanaliditorino.it/i-molini-dora-o-molassi [09-06-2025]. |

|

| Cappella dei Mulini, anni '20. La cappella originaria di San Martino ai Molassi viene dismessa dopo l'edificazione della nuova a fianco dell'entrata principale, peraltro già demolita al momento dello scatto. Nella cappella dei mulini, nel 1845, don Bosco avviò il suo primo oratorio, ma pochi mesi dopo fu costretto a trasferirsi altrove a causa delle proteste dei mugnai, che mal sopportavano gli schiamazzi dei ragazzi. Disponibile in: I Molini Dora o Molassi, 2018, in: https://www.icanaliditorino.it/i-molini-dora-o-molassi [09-06-2025]. |

|

| Il canale in strada del Fortino, sullo sfondo il Kursaal, la celebre birreia Durio, anni '20, in Fulvio Peirone (a cura di), Torino e i suoi fiumi, Otto secoli di storie in 170 immagini, La città per immagini, Priuli & Verlucca, 2019. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [09-06-2025]. |

|

| Il canale in strada del Fortino visto da monte, anni '20, Cronache economiche 12-1962. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [09-06-2025]. |

|

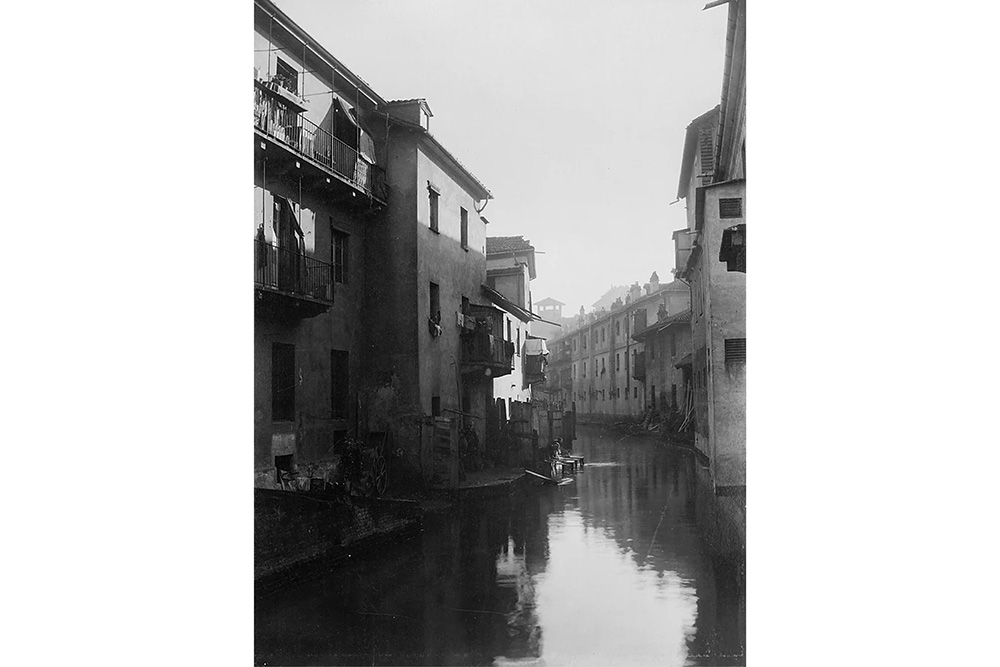

| Tra le casa di borgo Dora sul sedime dell'odierno vicolo del canale dei Molassi, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

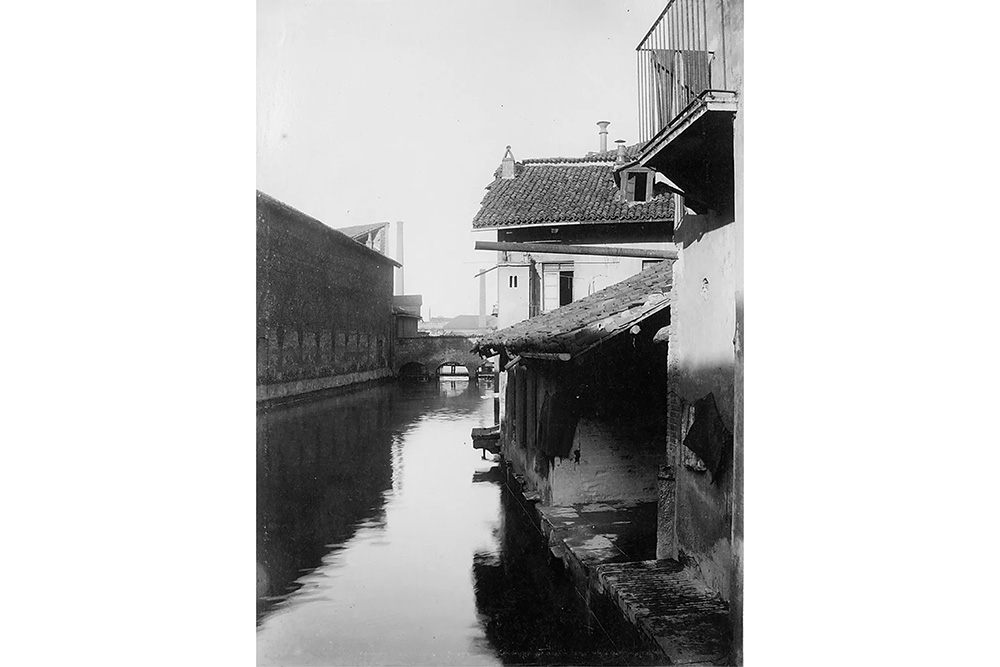

| Tra le casa di borgo Dora sul sedime dell'odierno vicolo del canale dei Molassi, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

| Tra le casa di borgo Dora sul sedime dell'odierno vicolo del canale dei Molassi, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

| Via Lanino, inrocio con il canale, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

| Tra le casa di borgo Dora sul sedime dell'odierno vicolo del canale dei Molassi, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

| Il canale all'uscita dall'Arsenale da costruzioni nell'attuale via Andreis, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

| All'incrocio con le vie Lanino e Mameli. Un alto muro di protezione copriva la vista del canale, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

| Lungo gli opifici che si affacciavano su canale in luogo dell'attuale piazza Don Albera. Sullo sfondo l'ingresso nei molini Dora, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

| Tra le casa di borgo Dora sul sedime dell'odierno vicolo del canale dei Molassi, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

| Il canale all'uscita dall'Arsenale da costruzioni, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

| Lungo gli opifici che si affacciavano su canale in luogo dell'attuale piazza Don Albera, anni '20. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [22-05-2025]. |

|

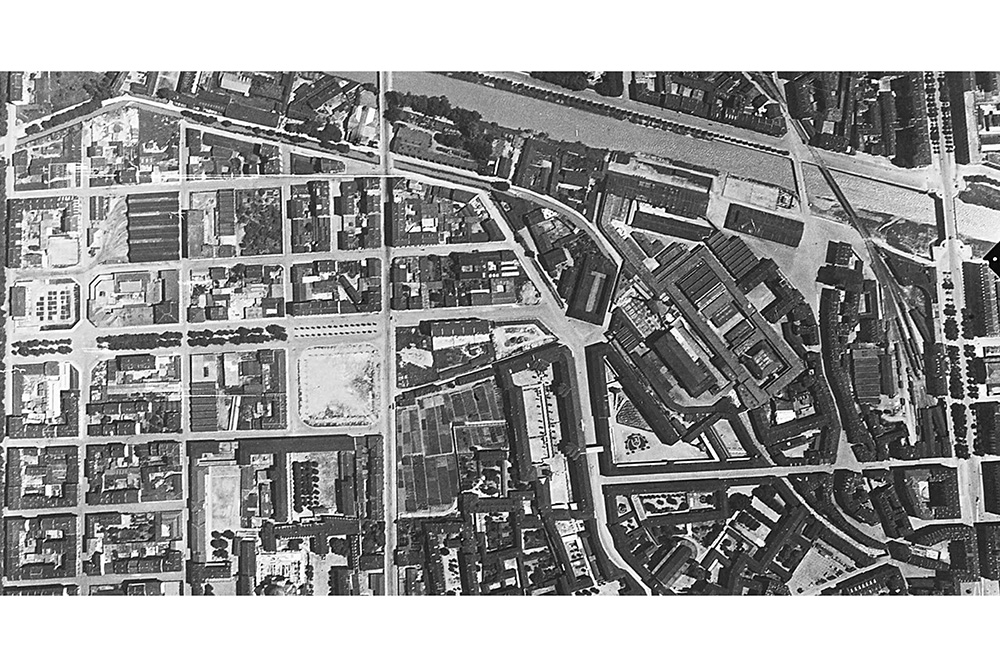

| Foto aerea, canale dei Molassi, anni '30. Sono rimasti a cielo aperto solo gli alvei lungo strada del Fortino, l'Arsenale e via Lanino, a cui si aggiunge un breve tratto nel cortile del primo isolato di corso Giulio Cesare. Il canale della Fucina risulta già scomparso. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [09-06-2025]. |

|

| Il canale dei Molassi dopo i molini Dora ripreso dal cantiere delle torri Rivella, anni '50. Le vecchie officine del gas di corso Savona sono prossime alla demolizione, mentre il canale pare già coperto in funzione del previsto mercato agroalimentare all'ingrosso. Il progetto però non ebbe seguito e l'area venne destinata alla nuova stazione delle tranvie intercomunali di via Fiochetto. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [09-06-2025]. |

|

| Ponticello sul canale Molassi, 1958, ASCT (GDP sez I 1188A_041). Disponibile in: Immagini del Cambiamento, Torino prima e dopo > Home > Schede > Aurora Valdocco > AU81 - vicolo Canale dei Molassi - Canale Molassi, in: https://imgdc.polito.it/schede/AU81.html [22-05-2025]. |

|

| Canale Molassi nei pressi dell'ex Granaglia, 1962, ASCT (GDP sez I 1188A_042). Disponibile in: Immagini del Cambiamento, Torino prima e dopo > Home > Schede > Aurora Valdocco > AU46 - strada del Fortino 8 - Canale Molassi, in: https://imgdc.polito.it/schede/AU46.html [22-05-2025]. |

|

| Stampa Sera del 6 settembre 1963. Disponibile in: La Stampa, Archivio Storico dal 1867 > Europa - Venerdì 6 Settembre 1963, in: http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,2/articleid,1564_02_1963_0209_0002_21823525/ [09-06-2025]. |

|

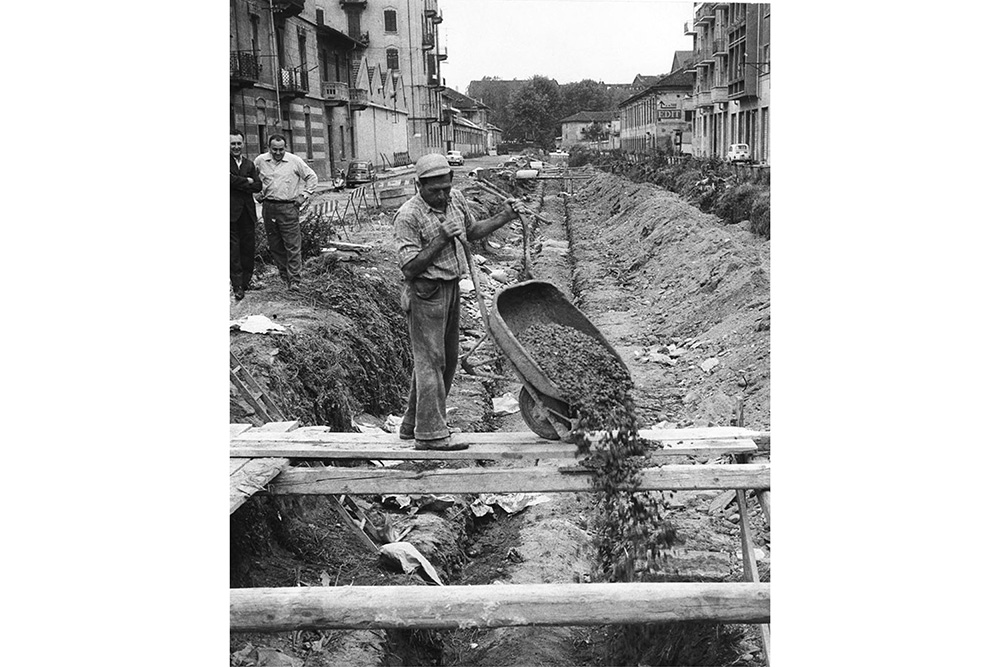

| Interramento del canale Molassi in strada del Fortino, 1963, ASCT (GDP sez I 1188A_043). Disponibile in: Immagini del Cambiamento, Torino prima e dopo > Home > Schede > Aurora Valdocco > AU82 - strada del Fortino - Canale Molassi, in: https://imgdc.polito.it/schede/AU82.html [22-05-2025]. |

|

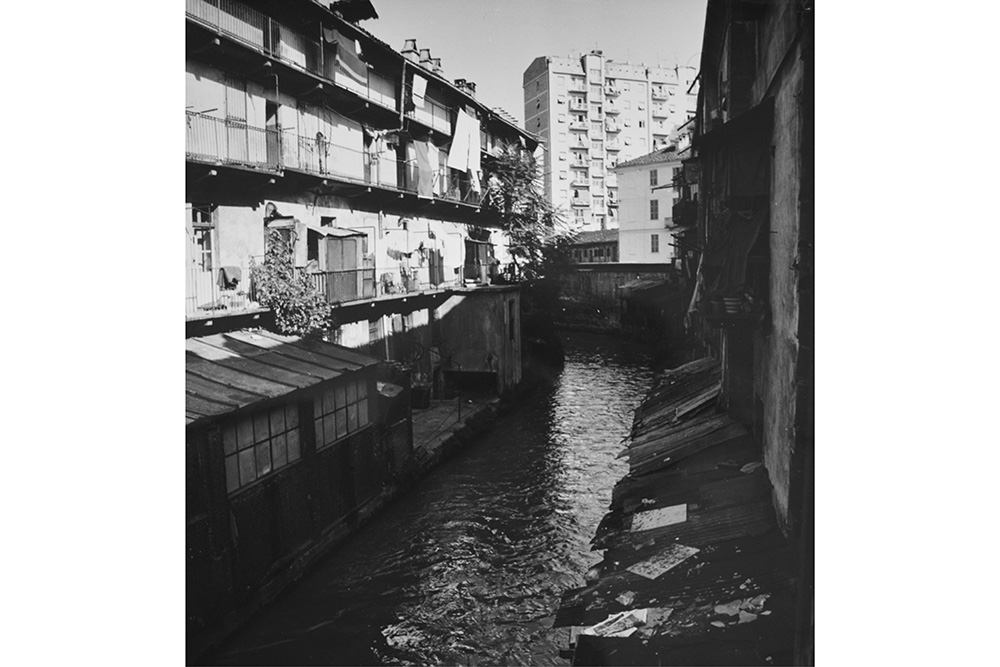

| Il canale dei Molassi all'interno del cortile dello stabile di via Borgo Dora 1-3, inizio anni '60, servizio del TG3 del 2011. Disponibile in: Il Canale dei Molassi, Dalla Fucina delle canne da fucile di Valdocco ai molini Dora, 2022, in: https://www.icanaliditorino.it/il-canale-dei-molassi [09-06-2025]. |

|

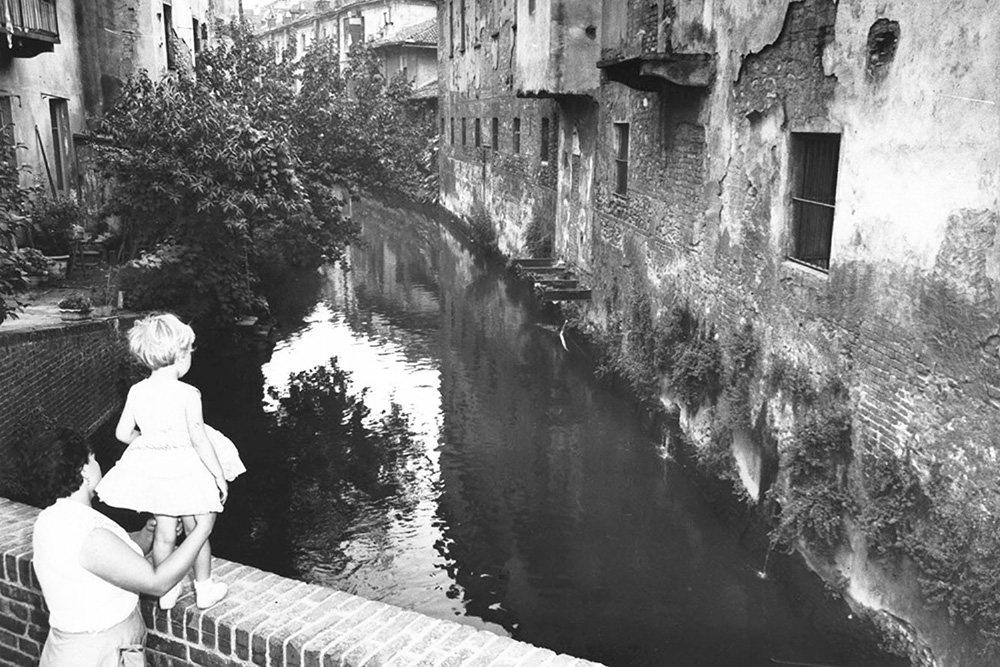

| Canale Molassi (vista verso Porta Palazzo), anni '70. Disponibile in: Immagini del Cambiamento, Torino prima e dopo > Home > Schede > Aurora Valdocco > AU76 - vicolo Canale dei Molassi - Canale Molassi, in: https://imgdc.polito.it/schede/AU76.html [22-05-2025]. |

|

| Ex Granaglia Officine Meccaniche e l'ex-sedime del canale a soppressione avvenuta. Sulla destra via Cirio e San Pietro in Vincoli, anni '70, ASCT (GDP sez I 429B_023). Disponibile in: Immagini del Cambiamento, Torino prima e dopo > Home > Schede > Aurora Valdocco > AU46 - strada del Fortino 8 - Canale Molassi, in: https://imgdc.polito.it/schede/AU46.html [22-05-2025]. |

|

| Molino della Città di Torino denominato "I Molassi" posto fuori di Porta Palazzo e sito tra Via Clemente Damiano Priocca e Corso XI Febbraio. Veduta frontale da Corso XI Febbraio, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| Molino della Città di Torino denominato "I Molassi" posto fuori di Porta Palazzo e sito tra Via Clemente Damiano Priocca e Corso XI Febbraio. Veduta laterale da Corso XI Febbraio, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| Ex molini Molassi (parzialmente abbattuti nel secondo dopoguerra, ristrutturati nel 1993), inizio anni '80, Museo Torino. Disponibile in: Immagini del Cambiamento, Torino prima e dopo > Home > Schede > Aurora Valdocco > AU09 - via Pisano 9 - Ex molini Molassi, in: https://imgdc.polito.it/schede/AU09.html [22-05-2025]. |

|

| Veduta del corpo di fabbrica esistente sul lato settentrionale del secondo cortile con architettura identica ai disegni di Dellala di Beinasco; la stesura di progetto si rispecchia nella disposizione della facciata e nell'impianto della scala. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 293. |

|

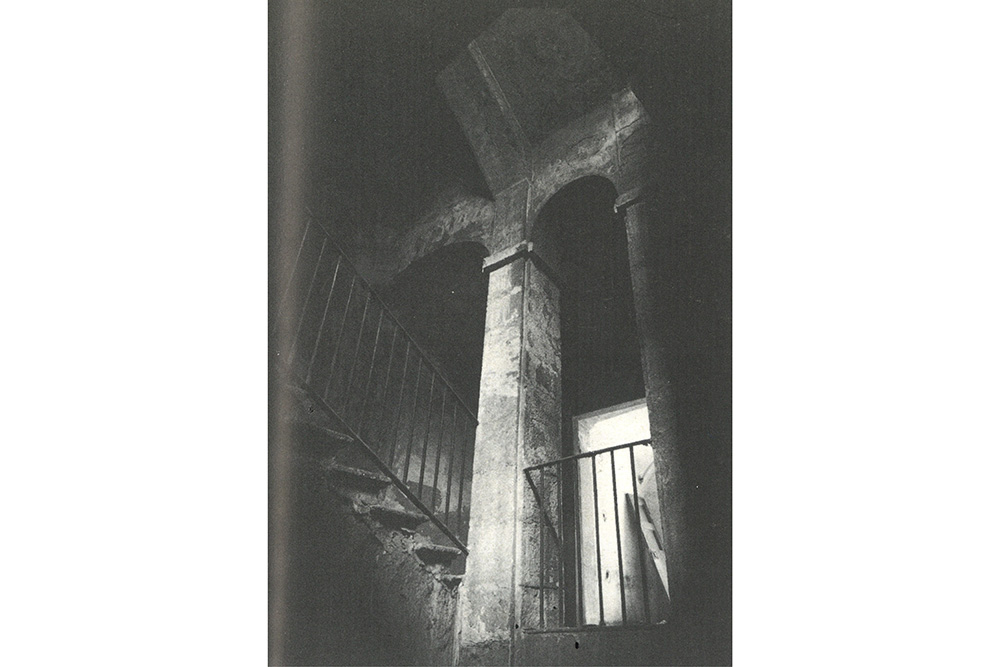

| Corpo di fabbrica esistente sul lato settentrionale del secondo cortile, scala interna. La volumetria interna è il risultato degli interventi di trasformazione relativi all'introduzione dei buratti nel XIX secolo. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 293. |

|

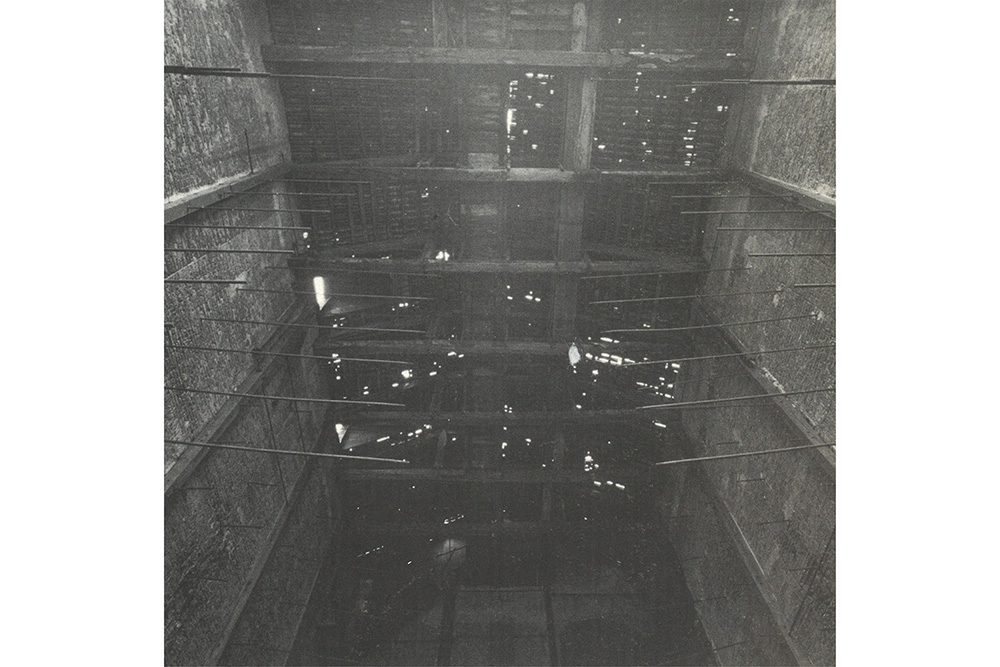

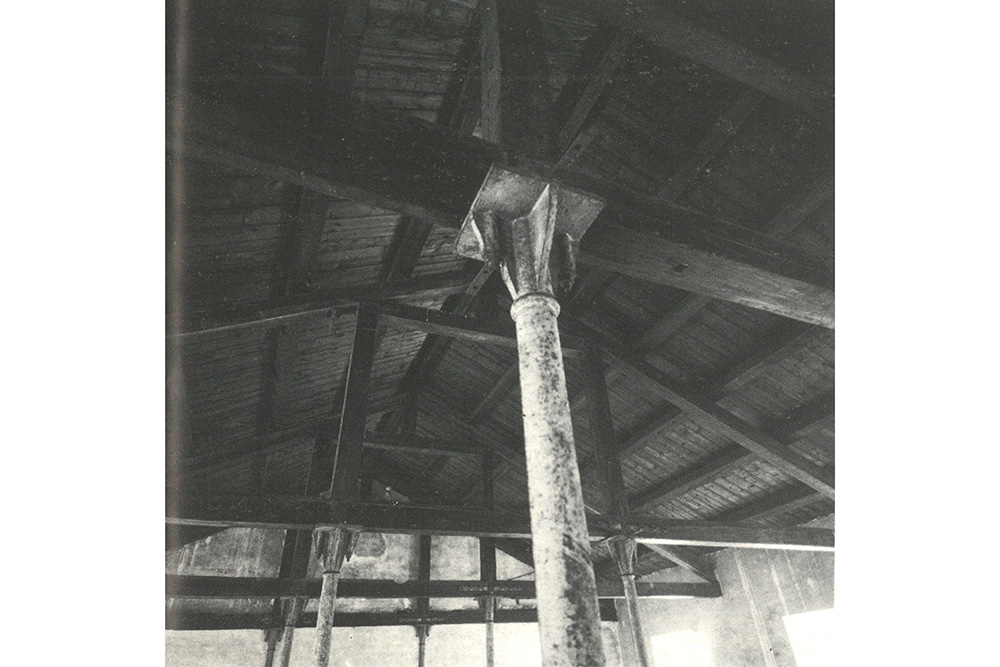

| Corpo di fabbrica esistente sul lato settentrionale del secondo cortile, intradosso della copertura in carpenteria lignea. La volumetria interna è il risultato degli interventi di trasformazione relativi all'introduzione dei buratti nel XIX secolo. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 293. |

|

| Veduta interna del corpo di fabbrica costruito ex novo nel sito della terza partita dei mulini. La caratteristica struttura a solai lignei sostenuti da due file di colonne in ghisa si è conservata integralmente a ciascun livello dell'edificio attuale. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 299. |

|

| Veduta interna del corpo di fabbrica costruito ex novo nel sito della terza partita dei mulini. La caratteristica struttura a solai lignei sostenuti da due file di colonne in ghisa si è conservata integralmente a ciascun livello dell'edificio attuale. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 299. |

|

| Veduta interna del corpo di fabbrica costruito ex novo nel sito della terza partita dei mulini. La caratteristica struttura a solai lignei sostenuti da due file di colonne in ghisa si è conservata integralmente a ciascun livello dell'edificio attuale. In Patrizia Chierici, Le strutture materiali dei mulini di Dora dal tardo medioevo alle soglie dell’Ottocento, in Giuseppe Bracco (a cura di), Acque, ruote e mulini a Torino, Vol. 1, Città di Torino, Torino 1988, p. 299. |

|

| Filatoio della Città di Torino posto fuori di Porta Palazzo, sito tra Via Giovanni Antonio Bazzi e Via Gianfrancesco Fiochetto, ospitava l’ex A.M.T. (Acquedotto Municipale di Torino) al tempo della fotografia; attualmente accoglie gli uffici della Circoscrizione 7. Veduta angolare da Via Giovanni Antonio Bazzi, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| Filatoio della Città di Torino posto fuori di Porta Palazzo, sito tra Via Giovanni Antonio Bazzi e Via Gianfrancesco Fiochetto, ospitava l’ex A.M.T. (Acquedotto Municipale di Torino) al tempo della fotografia; attualmente accoglie gli uffici della Circoscrizione 7. Veduta angolare da Via Giovanni Antonio Bazzi, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| Filatoio della Città di Torino posto fuori di Porta Palazzo, sito tra il fiume Dora, Via Gianfrancesco Fiochetto e Corso Regio Parco. Veduta da Corso Regio Parco, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| Filatoio della Città di Torino posto fuori di Porta Palazzo, sito tra il fiume Dora, Via Gianfrancesco Fiochetto e Corso Regio Parco. Veduta rialzata da Corso Regio Parco, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| Filatoio della Città di Torino posto fuori di Porta Palazzo, sito tra il fiume Dora, Via Gianfrancesco Fiochetto e Corso Regio Parco. Veduta rialzata da Corso Regio Parco, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| Filatoio della Città di Torino posto fuori di Porta Palazzo, sito tra il fiume Dora, Via Gianfrancesco Fiochetto e Corso Regio Parco. Veduta angolare da Corso Regio Parco, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| Filatoio della Città di Torino posto fuori di Porta Palazzo, sito tra il fiume Dora, Via Gianfrancesco Fiochetto e Corso Regio Parco. Veduta angolare da Corso Regio Parco, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| Filatoio della Città di Torino posto fuori di Porta Palazzo, sito tra il fiume Dora, Via Gianfrancesco Fiochetto e Corso Regio Parco. Veduta da Lungo Dora Savona, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| Filatoio della Città di Torino posto fuori di Porta Palazzo, sito tra il fiume Dora, Via Gianfrancesco Fiochetto e Corso Regio Parco. Veduta da Lungo Dora Savona, 1977-78, Archivio Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino. |

|

| 13b. Documentazione fotografica attuale |

|---|

|

|

| 14. Documentazione archivistica |

|---|

|

| 15. Documentazione bibliografica |

|---|

|

| 16. Sitografia |

|---|

|

| 17. Compilazione |

|---|

| Compilatore scheda: | Salvatore COSTANZO |

| Data compilazione: | Maggio 2025 |